Anak, Infeksi HIV/AIDS, dan Beban Ganda

Anak-anak dengan HIV/AIDS (ADHA) menanggung beban ganda. Selain karena beban penyakit dan kondisi psikologis yang belum dewasa, tidak sedikit yang mengalami diskriminasi. Ini karena masyarakat yang belum memiliki pemahaman utuh terhadap penyakit HIV/AIDS.

Penyakit human immunodeficiency virus atau lebih dikenal dengan HIV masih menjadi salah satu masalah besar kesehatan masyarakat global.

Berbagai upaya terus dilakukan negara-negara di dunia untuk menekan laju penambahan kasus infeksi HIV baru, sekaligus mengobati mereka yang sudah terinfeksi agar tidak menjadi AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).

AIDS adalah sekumpulan penyakit atau sindrom yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi virus HIV. Orang yang positif HIV belum tentu AIDS, tetapi orang yang AIDS pasti HIV.

Orang dengan HIV bisa hidup normal, bahkan dari luar tidak akan terlihat bahwa ia adalah orang dengan HIV positif sepanjang jumlah virus dalam darahnya (viral load) berada pada level yang tidak berbahaya atau tidak bisa menularkan kepada orang lain.

Ada banyak contoh mereka yang HIV positif, tetapi bisa hidup normal dan produktif dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi obat dengan disiplin.

Ada beberapa kelompok masyarakat berisiko terinfeksi virus HIV, yaitu pengguna narkoba suntik, pekerja seks dan pembelinya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, bahkan ibu rumah tangga sekalipun yang biasanya tertular dari suaminya yang membeli seks. Mereka ini biasanya disebut sebagai kelompok atau populasi berisiko.

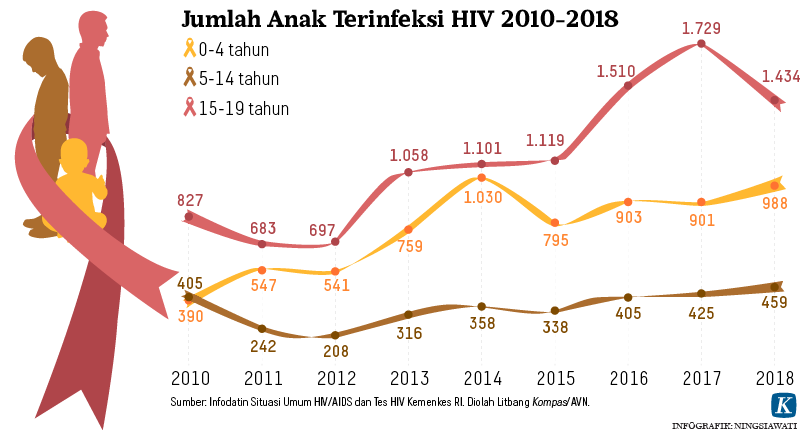

Di antara sekian banyak kelompok berisiko HIV, ada satu kelompok yang seringkali terlupakan dalam program penanggulangan HIV/AIDS, yaitu anak-anak.

Padahal, beban anak-anak yang positif HIV tidak kalah besar dengan beban orang dewasa yang terinfeksi HIV. Bahkan, mungkin bebannya lebih berat karena mereka masih anak-anak yang secara psikologis belum dewasa.

Akses terhadap obat, stigma sosial, perundungan, dan diskriminasi adalah sebagian persoalan besar yang harus dihadapi oleh anak-anak positif HIV.

Beberapa pemberitaan di media memperlihatkan bagaimana masyarakat memandang, merespons, dan bersikap terhadap anak yang positif HIV.

Akses terhadap obat, stigma sosial, perundungan, dan diskriminasi adalah sebagian persoalan besar yang harus dihadapi oleh anak-anak positif HIV.

Pemahaman masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS yang belum utuh turut membentuk kecenderungan sikap stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak positif HIV.

Sebenarnya, jangankan terhadap anak, sikap masyarakat terhadap orang dewasa dengan HIV positif juga kerap negatif. Masih saja ada anggapan mereka yang HIV positif memiliki perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai, norma, juga agama. Fakta medis dan aspek keadilan seringkali dibenturkan dengan dalil moralitas dan agama.

Padahal, bisa saja mereka yang positif HIV terinfeksi dari transfusi darah yang tidak aman atau seorang ibu rumah tangga yang pergaulan sosialnya terbatas menjadi terinfeksi HIV dari suaminya yang pembeli seks.

Apabila hamil, ibu rumah tangga ini bisa menularkan virus HIV dalam tubuhnya kepada janin yang dikandungnya.

Ancaman diskriminasi terhadap ADHA membuat orangtua dan wali memilih untuk menutupi status kesehatan anaknya. Diskriminasi yang ditakutkan para wali ini tidak hanya dalam pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dalam pergaulan teman sebaya.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, adanya stigma dan diskriminasi menghambat proses pendataan jumlah ODHA (orang dengan HIV/AIDS) dan penanganannya.

”HIV ini fenomena gunung es. Kita masih punya tugas mencari jumlah yang sebenarnya. Dengan mengetahui status mereka, pengobatan bisa diberikan optimal, harapan hidup yang dimiliki pun bisa meningkat. Apalagi anak-anak, mereka masih punya masa depan yang panjang,” katanya (Kompas, 22/07/2019).

Lalu, bagaimana seorang anak bisa terinfeksi HIV, padahal mereka belum aktif secara seksual?

Dari sisi cara penularannya, infeksi HIV ada dua, yaitu penularan horizontal dan vertikal. Penularan horizontal terjadi pada sesama kelompok berisiko.

Sementara penularan vertikal terjadi antara ibu hamil yang positif HIV kepada janin yang dikandungnya.

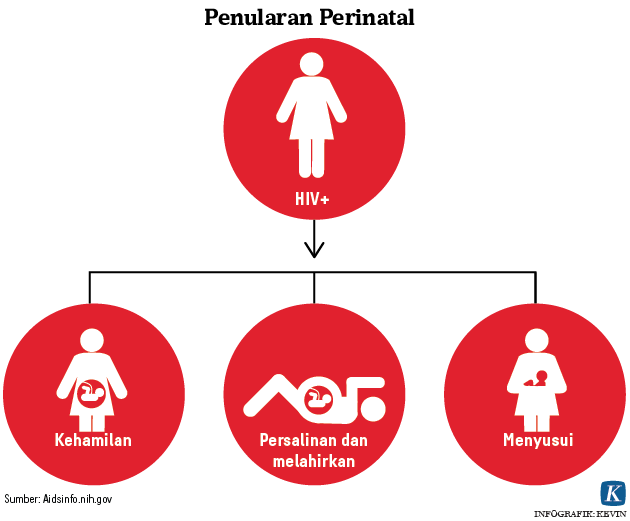

Penularan vertikal ini bisa disebut juga sebagai penularan perinatal. Sekitar 90 persen infeksi HIV pada anak terjadi melalui transmisi perinatal.

Seorang perempuan yang HIV positif dapat menularkan virus HIV di dalam darahnya kepada bayi yang dikandungnya.

Ada beberapa cara bagaimana transmisi virus dari ibu ke anak terjadi, yaitu selama kehamilan, di saat melahirkan, dan selama menyusui karena virus HIV bisa terdapat dalam air susu ibu (ASI).

Saat hamil, kebutuhan nutrisi janin dipenuhi dari ibunya melalui plasenta. Darah yang mengalir dari si ibu juga melalui plasenta. Di situlah darah ibu yang terinfeksi virus HIV bisa masuk ke dalam tubuh janin.

Ada beberapa cara bagaimana transmisi virus dari ibu ke anak terjadi, yaitu selama kehamilan, di saat melahirkan, dan selama menyusui karena virus HIV bisa terdapat dalam air susu ibu (ASI).

Penularan juga bisa terjadi ketika proses melahirkan secara normal, yaitu bayi bisa terpapar darah dan cairan tubuh ibu yang mengandung virus HIV.

Sementara melahirkan dengan sectio caesarea mungkin saja bisa menurunkan risiko infeksi HIV, tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus dikonsultasikan dengan dokter yang terkait.

Bayi yang terinfeksi virus HIV menunjukkan gejala terhambatnya perkembangan dan pertumbuhan, serta perut bengkak akibat membengkaknya hati dan limpa.

Gejala lain adalah pembengkakan kelenjar getah bening, diare yang timbul dan hilang, pneumonia, dan sariawan berupa bercak putih di pipi dan lidah sebagai tanda terjadinya infeksi jamur.

Sedangkan pada anak, gejalanya berupa pembengkakan kelenjar getah bening, kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang terletak di depan telinga, dan infeksi sinus dan telinga yang konstan dan berulang.

Gejala lain berupa gatal dan ruam sebagai tanda terjadinya infeksi pada kulit, dan perut membesar karena pembengkakak ukuran hati dan limpa. Gejala serupa terlihat pada remaja dengan tambahan demam, sakit kepala, lemas, dan tidak enak badan.

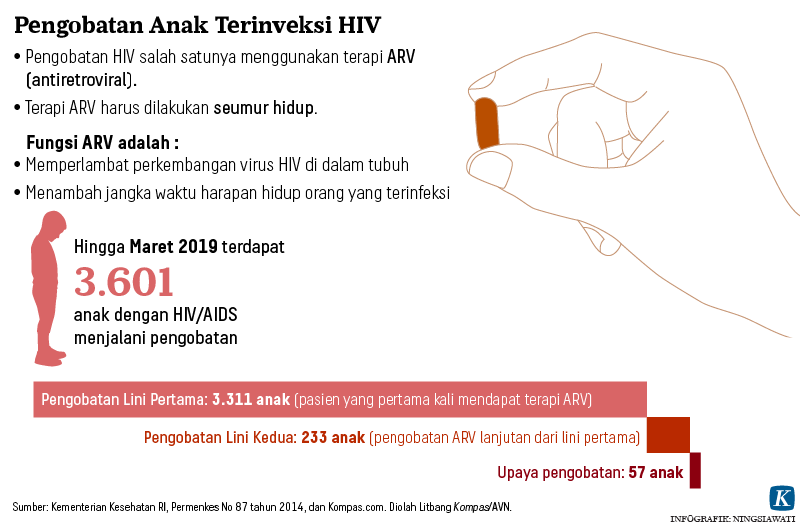

Seiring zaman, ilmu kedokteran terus berkembang. Anak yang lahir dari ibu positif HIV pun kini bisa terhindar dari infeksi HIV selama ibunya mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) sebagai pencegahan (profilaksis) selama hamil dan menyusui.

Tak hanya itu, sang bayi pun perlu mengonsumsi obat tertentu agar tidak terinfeksi HIV. Obat ARV profilaksis berperan menekan jumlah virus dalam tubuh seseorang yang positif HIV hingga level tidak bisa menular kepada orang lain.

Penentuan jenis dan dosis ARV profilaksis dilakukan oleh dokter. Orang dengan HIV positif harus disiplin mengonsumsinya.

Pencegahan dan Penanganan Anak Terinfeksi HIV

Pada anak yang memiliki risiko atau tanda-tanda infeksi HIV, dapat dilakukan diagnosis infeksi HIV. Diagnois pada bayi dan anak di bawah usia 18 bulan dilakukan dengan uji virologis dan uji serologis.

Itulah sebabnya sangat penting artinya bagi setiap orang terutama yang merupakan kelompok berisiko untuk mengetahui status HIV-nya.

Dengan mengetahui status HIV, andaikan positif, pengobatan bisa secepat mungkin diberikan. Dengan demikian, virus yang menggerogoti kekebalan tubuh bisa dilawan dan tidak menimbulkan AIDS.

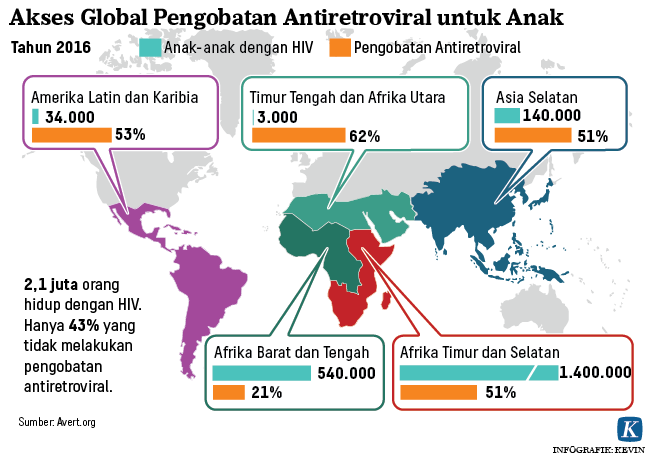

Saat ini dunia sudah memiliki target 90-90-90 dalam HIV/AIDS pada 2020. Maksudnya, 90 persen kelompok berisiko mengetahui status HIV-nya.

Dari jumlah itu, 90 persen dari mereka yang berisiko dan tahu statusnya itu menjalani terapi ARV dan 90 persen dari yang menjalani ARV tersebut tidak bisa lagi menularkannya kepada orang lain. Inilah pekerjaan besar dunia saat ini untuk menghentikan penyakit HIV.