Dunia Digital dan Keamanan Data Pribadi

”Jika kau tak membayar produknya, berarti kamulah produknya….” Idiom yang sempat terkenal pada 1970-an tersebut masih relevan dengan situasi saat ini.

Pada 1973, sebuah tayangan video singkat menyita perhatian 20 juta orang dalam semenit. Richard Serra dan Carlota Fay Schoolman membuat tayangan iklan berjudul ”Television Delivers People” berdurasi 27 detik di televisi. Dalam tayangan tersebut, berisi barisan kalimat yang menyatakan bahwa para penonton televisi adalah produk bagi stasiun televisi untuk dapat memasarkan iklan dari perusahaan yang membayarnya.

Lima belas tahun sesudahnya, tayangan video ini dipertunjukkan kembali dalam Whitney Museum of American Art. Merujuk berita The New York Times, video singkat tersebut sesungguhnya adalah karya seni, yang juga memuat kritik sosial. Nyatanya, pesan kritis dari video itu masih bergaung hingga sekarang.

Isu keamanan data pribadi pengguna aplikasi digital menjadi masalah yang mulai sering dibicarakan selama dekade ini. Awal Januari 2021, Whatsapp merilis kebijakan privasi terbaru yang akan diterapkan bagi seluruh penggunanya. Kebijakan yang awalnya bakal resmi berlaku pada 8 Februari 2021 itu kemudian diundur menjadi 15 Mei 2021.

Kecurigaan penggunaan data pribadi oleh Facebook mencuat kembali dan memunculkan kecemasan di masyarakat. Kekhawatiran ini seputar integrasi data pengguna, seperti nomor telepon, layanan yang terkait dengan informasi, lokasi, dan data transaksi yang nantinya akan diperjualbelikan.

Berkaitan dengan itu, Whatsapp segera memberikan klarifikasi melalui akun Twitter miliknya. Kelima pernyataan itu ialah mengenai keamanan pesan, keamanan panggilan yang pengguna lakukan, keamanan lokasi pengguna, keamanan kontak pengguna, dan keamanan dalam Whatsapp grup. CEO Facebook Mark Zuckerberg pun menyatakan bahwa perubahan kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan transaksi pengguna dengan pelaku bisnis, bukan untuk menambah data informasi Facebook.

Lagipula, lalu lintas data antara Whatsapp dan Facebook sudah terjadi sejak 2016. Melalui ketentuan pada 25 Agustus 2016, Whatsapp telah mengumumkan bahwa pihaknya telah membagikan sejumlah data penggunanya, seperti tipe ponsel, jenis sistem operasinya, alamat IP, hingga nomor ponsel. Akan tetapi, dari awal hingga saat ini, Whatsapp mengklaim bahwa pihaknya tidak bisa membaca isi percakapan personal yang terlindungi enkripsi dari ujung ke ujung.

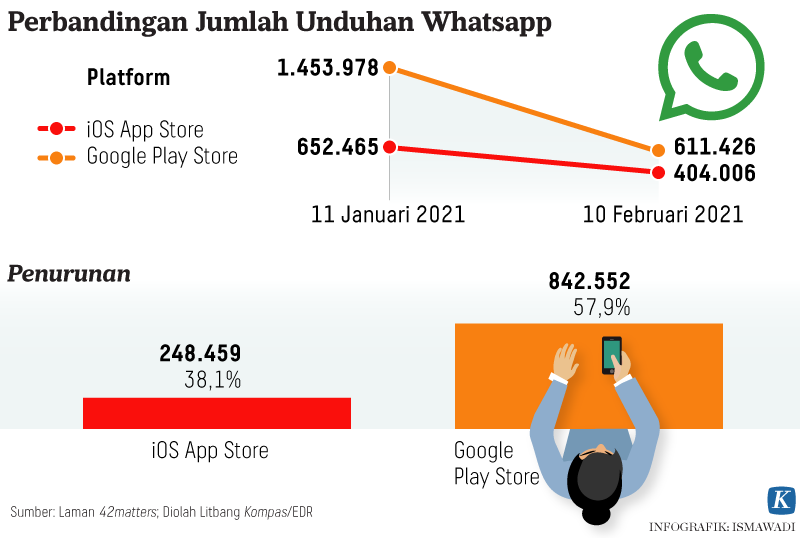

Informasi dari Whatsapp tampaknya terlambat disampaikan karena telah terjadi gelombang migrasi para pengguna Whatsapp ke aplikasi pesan lainnya, seperti Signal atau Telegram. Aplikasi Signal mengalami peningkatan unduhan 61 kali lipat di dua pekan awal Januari 2021, sementara Telegram diunduh sebanyak 15,7 juta kali pada periode yang sama.

Meski demikian, migrasi ramai-ramai ini masih perlu dipantau ke depannya. Apakah pengguna Whatsapp yang mengunduh aplikasi pesan lain benar-benar menggunakannya atau sekadar euforia belaka? Hal ini patut disangsikan mengingat familiaritas Whatsapp serta jaringan kontak pengguna yang telanjur lama terbentuk di sana. Tentu saja, jumlah unduhan tidak menjamin banyaknya pengguna aktif.

Aturan data pribadi

Menanggapi isu privasi data ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memanggil perwakilan Whatsapp dan Facebook regional Asia Pasifik pada 11 Januari 2021. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kominfo Johnny Plate mengharuskan Whatsapp transparan terkait kebijakan baru yang berlaku dalam aplikasinya.

Ada tiga hal lain yang diajukan Kominfo kepada Whatsapp. Pertama, Whatsapp perlu membeberkan jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan dibagikan kepada pihak ketiga. Kedua, Whatsapp harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait tujuan dan dasar dari pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Ketiga, Whatsapp harus patuh terhadap hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

Semua tuntutan ini berada dalam payung hukum seturut UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Semua regulasi yang sudah ada ini nantinya akan dimatangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Johnny Plate memastikan bahwa RUU PDP ini sedang dibahas dan diusahakan menjadi undang-undang pada awal 2021 ini.

Memang, adanya UU PDP nanti tentu akan memberikan aturan atau batasan yang jelas bagi perusahaan mana pun dalam menggunakan data pribadi pengguna layanan. Meski begitu, baru dirancangnya RUU PDP ini menunjukkan bahwa pemerintah terlambat menyadari pentingnya perlindungan data pribadi warga negaranya.

Berbeda dengan yang terjadi diterapkan di banyak negara, Whatsapp dan Facebook tidak mewajibkan para pengguna di Eropa untuk menyerahkan data pribadinya. Sebab, jauh sebelum adanya berbagai aplikasi pesan yang muncul, di Eropa telah berlaku peraturan perlindungan data pribadi sejak 1995. Semua perihal data pribadi diatur dalam The General Data Protection (GDPR) dan Facebook mengakui tunduk pada peraturan ini pada 2018.

Regulasi GDPR mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan standar persetujuan yang lebih tinggi dari pelanggan, jika relevan, dan memperluas hak individu terkait dengan mengakses dan mentransfer data mereka. Kepatuhan Facebook pada aturan yang sudah lama disahkan ini diikuti oleh layanan lain yang berafiliasi, termasuk Instagram, Oculus, dan Whatsapp.

Bagi pengguna di Eropa yang menyetujui kebijakan berbagi data pribadi, Facebook menjamin tiga hal. Ketiganya ialah transparansi penggunaan informasi pribadi, kontrol data yang dibagikan oleh pengguna, serta akuntabilitas berupa dokumentasi penggunaan data. Di sisi lain, Facebook tetap menjamin kenyamanan pengguna fasilitas bisnis untuk dapat memasarkan iklan mereka dengan tepat sasaran.

Maka, dengan melihat situasi ini, pengesahan RUU PDP bukanlah jawaban akhir dari persoalan perlindungan data pribadi. Masih perlu banyak langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya UU PDP untuk ditaati perusahaan. Lagipula, perusahaan digital besar, seperti Facebook, Google, dan Apple, tentu memiliki strategi masing-masing untuk tetap mengundang para pengiklan menaruh produk di platform digital mereka.

Kapitalisme pengawasan

Isu rentannya keamanan data pribadi pengguna aplikasi, terutama media sosial, sudah menyita perhatian banyak pihak di berbagai negara. Pada 2018, penulis asal Amerika Serikat sekaligus saintis komputer, Jaron Lanier, menerbitkan buku berjudul Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. Dapat dikatakan, buku ini menjadi momentum gerakan skeptis terhadap media sosial yang membuat manusia kehilangan kontrol atas hidupnya.

Terkait data pribadi, Lanier awalnya menaruh kecurigaan pada aplikasi media sosial yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis oleh penggunanya. Pertanyaannya sederhana, ”Dari mana perusahaan media sosial mendapatkan keuntungan finansial dari aplikasi gratis?” Menurut dia, jawabannya tidak lain adalah data pribadi pengguna seputar kontak telepon, lokasi, dan sebagainya.

Nyatanya, dugaan Lanier bukanlah asumsi paranoid belaka. Dalam wawancara dengan Netflix, Aza Raskin, pendiri Earth Species Project dan Center for Humane Technology, menyatakan bahwa pengguna media sosial tidak membayar apa pun. Maka, sebagai gantinya, pengiklanlah yang membayar aplikasi atau produk tersebut. Dengan begitu, ia menyimpulkan bahwa pelanggan sebenarnya adalah para pengiklan dan data pengguna media sosial adalah produk yang dijual.

Dalam wawancara yang sama, pengusaha perangkat lunak yang pernah bekerja di Google dan Facebook, Justin Michael Rosenstein, turut mengonfirmasi pernyataan di atas. Menurut dia, ada banyak layanan di internet yang kita anggap gratis, tetapi sebenarnya itu tidak gratis. Semua konten dan fasilitas yang tersedia dibiayai para investor dan pengiklan.

Singkatnya, makin lama dan intens perhatian (engagement rate) pengguna media sosial pada aplikasi tersebut, makin besar pula peluang para pengguna untuk tertarik pada iklan yang ditawarkan di dalamnya. Ketertarikan ini tak lain diharapkan pada berujungnya penjualan produk para pengiklan.

Sistem yang kelihatan sederhana ini kemudian diangkat dan dibahas dengan detail oleh Shoshana Zuboff. Melalui bukunya yang berjudul The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (2019), profesor lulusan Harvard Business School ini mengungkapkan kegelisahannya mengenai masa depan manusia di tengah perkembangan teknologi informasi. Masalahnya, teknologi informasi ini dikuasai oleh sejumlah korporasi, seperti Google dan Facebook.

Zuboff menyebutkan bahwa saat ini manusia berhadapan dengan era kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism). Ringkasnya, kapitalisme pengawasan memanfaatkan kebiasaan pengguna internet yang kemudian dikonversi menjadi data (melalui sistem komputasi) dan digunakan untuk berbagai kepentingan.

Konten-konten menyesatkan (hoaks) dan propaganda dalam media sosial tidak jarang memicu aksi nyata masyarakat.

Lebih lanjut, Zuboff menyatakan bahwa para pengembang media sosial ini begitu cerdas hingga dapat memengaruhi perilaku dan emosi masyarakat di dunia nyata. Maka, perhatian para pemerhati data pribadi tersebut tidak berhenti pada kebocoran data demi kepentingan bisnis perusahaan saja. Hal terburuk yang perlu disadari adalah pecahnya masyarakat secara politik dan sosial akibat propaganda yang ditemukan dalam konten-konten media sosial.

Konten-konten menyesatkan (hoaks) dan propaganda dalam media sosial tidak jarang memicu aksi nyata masyarakat. Misalnya, para pendukung konspirasi QAnon di AS percaya bahwa dunia dijalankan oleh komplotan rahasia para pedofil yang memuja iblis dan berusaha menjatuhkan pemerintahan Trump. Hasilnya, unjuk rasa dengan kekerasan pun sempat terjadi di AS setelah terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris dalam pemilu AS.

Bayang-bayang kapitalisme pengawasan oleh perusahaan digital besar memang sulit untuk dihindari, apalagi masyarakat sudah terbiasa memperoleh kemudahan melalui berbagai aplikasi yang ditawarkan. Dalam sistem ini, sekali saja pengguna membuat akun di media sosial, data informasi sekecil apa pun akan dibagikan kepada pihak pengembang. Dengan kata lain, mau apa pun aplikasi yang digunakan, tidak ada jaminan keamanan sepenuhnya terhadap data pengguna.

Sistem enkripsi

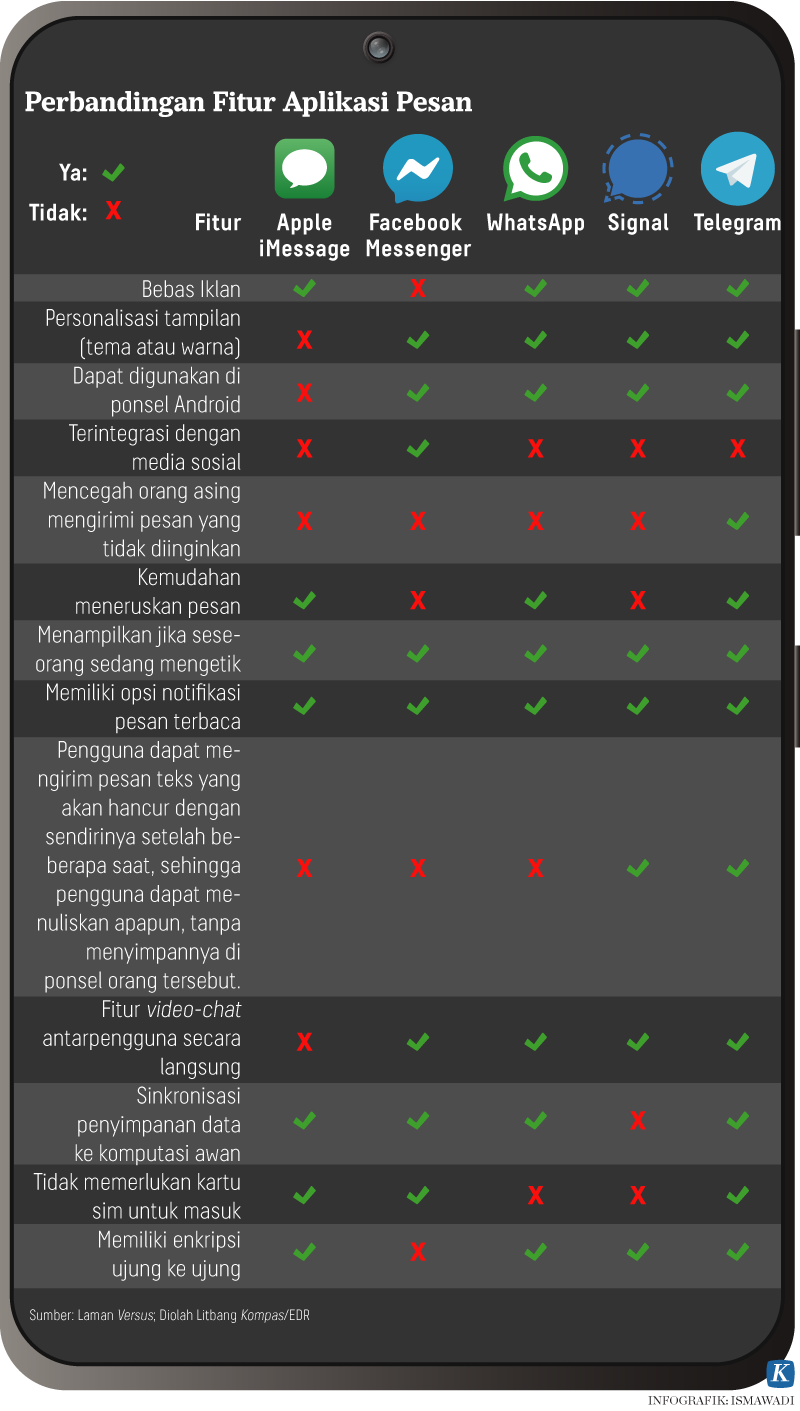

Meski sistem kapitalisme pengawasan tersebut terdengar mengerikan, hal itu tidak berlaku dalam aplikasi pesan. Sebab, para perusahaan aplikasi pesan telah menyepakati sistem enkripsi ujung ke ujung (end-to-end encryption) dalam aplikasi yang mereka rilis. Sistem ini memberikan keamanan dan kenyamanan antarpengguna dalam berbagi pesan.

Skema enkripsi ujung ke ujung ini pertama kali dirancang oleh programmer bernama Phil Zimmermann. Sistem ini diterapkan dalam perangkat lunak bernama Pretty Good Privacy di AS yang tersebar pada 1990-an. Kala itu, pemerintahan AS di bawah Bill Clinton menyarankan agar dibuatnya akses (back door) agar penegak hukum dan lembaga keamanan dapat menjebolnya.

Usul Bill Clinton kala itu langsung ditanggapi protes berbagai aliansi yang mengatasnamakan kebebasan individu agar tidak berada dalam pantauan pemerintah. Akhirnya, pada 1996, Pemerintah AS berhenti mengusulkan adanya akses yang disebut Clipper Chip tersebut.

Akan tetapi, pada 2013, penemuan Edward Snowden segera menarik perhatian seluruh dunia. Ia membocorkan informasi bahwa Badan Keamanan Nasional AS dan penegak hukum lainnya sebenarnya memiliki akses informasi pengguna melalui perusahaan, seperti Yahoo, Microsoft, Google, dan Facebook, tanpa sepengetahuan pengguna. Isu mengenai data pribadi dan kebebasan individu pun memanas di AS.

Setelah informasi dari Snowden ini tersebar ke publik, aplikasi pesan, seperti Signal, Wicker, Facebook, dan Google, segera memberlakukan sistem enkripsi ujung ke ujung. Para pengembang menjanjikan pengamanan akses aplikasi makin diperketat dan diperbarui tiap saat.

Secara singkat, sistem enkripsi ujung ke ujung ini bekerja dengan mengacak pesan sedemikian rupa sehingga hanya dapat diuraikan oleh pengirim dan penerima yang dituju. Pesan dienkripsi di perangkat pengirim, lalu dikirim ke perangkat penerima dalam format yang tidak dapat dibaca, akhirnya diterjemahkan untuk penerima.

Dalam praktiknya, sistem ini sangat berguna bagi pengguna, tetapi memberikan kesulitan di sisi lain. Sisi buruk yang ditimbulkan ialah sulitnya badan intelijen dan penegak hukum untuk melacak teroris, pedofil, hingga perdagangan manusia. Mark Zuckerberg menyatakan bahwa enkripsi adalah alat yang ampuh untuk privasi, tetapi itu termasuk privasi seseorang yang melakukan hal-hal buruk.

Sistem kapitalisme pengawasan memang terlihat menakutkan, tetapi tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Boleh dikatakan, sistem tersebut merupakan efek ganda dari teknologi yang sejauh ini juga mempermudah hidup manusia. Misalnya, mencari dan membeli barang secara daring tentu lebih memudahkan pengguna terutama di tengah situasi pandemi saat ini.

Lagipula, manusia tidak boleh melupakan hakikatnya sebagai makhluk bebas atas kehendaknya. Konsep kehendak bebas dalam diri manusia ini diutarakan oleh Juan Stuart Mill, filsuf Inggris (1806-1873). Sejatinya, manusia memiliki kehendak bebas, baik bebas untuk memilih sesuatu ataupun bebas dari segala sesuatu. Ide kehendak bebas pada manusia inilah yang menjadi cikal bakal adanya hak asasi manusia dan kebebasan individu yang dijamin oleh undang-undang negara.

Kendati sistem teknologi dapat menjebak pada perilaku konsumtif, manusia selalu memiliki kendali penuh atasnya. Perihal mengetuk iklan, melakukan transaksi, hingga barang yang dipesan tiba di depan rumah, semuanya tergantung pada masing-masing pengguna.

Kini, yang diperlukan adalah sikap waspada dalam menggunakan aplikasi pesan ataupun media sosial. Ditambah, kehati-hatian dalam mengunduh aplikasi, serta membaca ketentuan layanan (term of services) sebelum menggunakan dan membagi informasi pribadi, seperti akses kontak telepon atau akses galeri dalam ponsel. Perlu diingat, pilihan selalu di tangan pengguna. Maka, teruslah berhati-hati dalam memilih.