BANGSA Indonesia memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November dengan mengenang Bung Tomo dan ratusan ribu rakyat Surabaya dari berbagai golongan yang gugur dan terluka melawan puluhan ribu serdadu Inggris yang baru saja memenangi Perang Dunia II

Pasukan Inggris yang bertempur di Surabaya itu adalah veteran pertempuran Sekutu melawan pasukan Nazi Jerman di Libya dan Mesir serta menghadapi Jepang di Burma. Perlawanan berdarah para pejuang Indonesia, yang berlangsung sejak akhir Oktober 1945 hingga awal November 1946, itu tak akan mendapat dukungan luas tanpa legitimasi moral berupa Resolusi Jihad yang dicetuskan para kiai di Kampung Bubutan Surabaya.

Selain itu, kisah Polisi Istimewa pimpinan M Jassin yang memasok puluhan ribu senjata pejuang, perempuan Inggris yang menjadi juru propaganda Republik Indonesia, laskar dan Palang Biru Tionghoa yang ikut berjuang, para prajurit British India yang desersi, serta anak-anak Indo Eropa yang menjadi korban salah sasaran atau collateral damage menambah warna hiruk-pikuk perjuangan dalam peristiwa yang disebut Inggris sebagai "Battle of Surabaya" tersebut.

Dalam narasi sejarah nasional, peran santri-pesantren, termasuk juga peranan kelompok Tionghoa dalam proses kebangsaan, hilang pada zaman Orde Baru

Arek-arek Suroboyo dan para pemuda dari sejumlah daerah yang bertempur di Surabaya mendapat bahan bakar spiritual setelah adanya Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945. Penulis buku Pahlawan Santri Tulang Punggung Pergerakan Nasional , Munawir Azis, menceritakan peranan Syekh Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah—pencetus Lasykar Hizbullah bersama Kiai Wahid Hasyim serta Barisan Kiai dan Barisan Santri, KH Abdullah Abbas (Pondok Buntet Pesantren, Cirebon), KH Bisri Syansurie (Rembang), Kiai As’ad Syamsul Arifin, dan Kiai Bisri Mustofa (ayahanda KH Mustofa Bisri atau Gus Mus).

”Setelah menyikapi kedatangan pasukan Inggris yang membuka jalan bagi kembalinya NICA-Belanda, para kiai di Bubutan memutuskan untuk mengeluarkan Fatwa Jihad yang mewajibkan Muslim berperang membela kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Tomo juga sowan Kiai Hasyim Asy’ari dan mendapat perintah supaya berbagai laskar rakyat yang dipimpin Bung Tomo agar bahu-membahu dengan Barisan Mujahidin, Hizbullah, Sabilillah, serta menyerukan pekik 'Allahu Akbar' untuk mengobarkan semangat juang,” kata Azis.

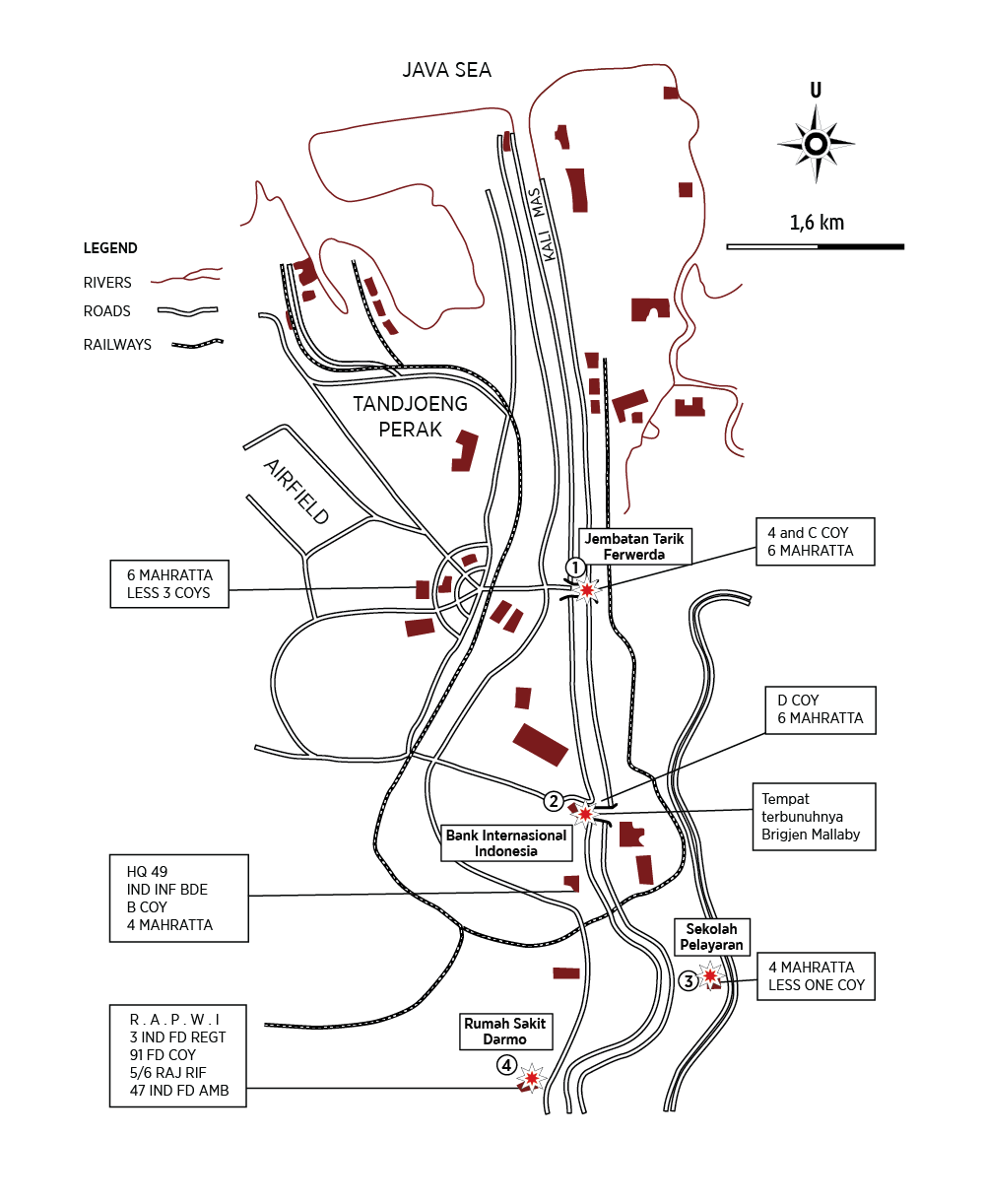

Para kiai tersebut bertemu untuk mengantisipasi pendaratan pasukan Inggris dari Brigade 49 Divisi India ke-23 yang berjumlah 6.000 personel pada 25 Oktober 1945 dan kemudian ditambah pasukan Divisi 5 India hingga total kekuatan mencapai 24.000 personel pada puncak pertempuran 10 November 1945.

Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya

Menghambat Laju Musuh

Sejarawan MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 menceritakan, pada awalnya ada 10.000-20.000 anggota TKR dan 70.000-140.000 laskar rakyat yang menghadapi pasukan Inggris. Situasi terus memanas dan meruncing.

Markas besar Inggris di Batavia kemudian memberangkatkan Soekarno, Hatta, dan Amir Sjarifuddin ke Surabaya untuk meredakan suasana hingga ditetapkan gencatan senjata pada 30 Oktober 1945.

Para santri, yang menurut Ricklefs berasal dari seantero Jawa Timur, menyemut bergerak ke Surabaya untuk berperang. Mereka juga datang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, terutama dari kawasan Cirebon.

Azis mengisahkan dalam bukunya, bagaimana para santri dari Jawa Barat dan Jawa Tengah bergerak menuju Surabaya dan singgah di pesantren-pesantren yang dilewati, termasuk di Rembang tempat Kiai Bisri Fansuri.

”Narasi keterlibatan santri dalam pertempuran 10 November dan Resolusi Jihad itu diceritakan di pondok-pondok pesantren hingga kini. Berbagai kesaktian yang di luar logika dikeluarkan para santri dalam pertempuran di Surabaya. Tapi, dalam narasi sejarah nasional, peran santri-pesantren, termasuk juga peranan kelompok Tionghoa dalam proses kebangsaan, hilang pada zaman Orde Baru,” kata Munawir Azis yang juga menulis buku Relasi Santri-Tionghoa-Abangan di Kota Lasem.

Yang jelas seruan para kiai sebagai penjaga moral masyarakat menjadi minyak bagi api perjuangan 10 November. Semangat juang para santri dan laskar tersebut jugalah yang membuat ratusan prajurit India Inggris kemudian membelot mendukung Republik Indonesia.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, para arek Suroboyo segera menyikapi dengan berbagai dukungan fisik dan moril. Ketika itu, kekuatan bersenjata seperti PETA sudah dilucuti. Organisasi pro-Republik Indonesia dengan kekuatan senjata yang tersisa adalah Polisi Istimewa (PI) atau Tokubetsu Keisatsu Tai pimpinan M Jasin.

Pada 21 Agustus 1945 pukul 08.00, Polisi Istimewa di bawah M Jasin ini menyatakan Proklamasi Polisi dengan isi pernyataan ”Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menyatakan Polisi sebagai Polisi Republik Indonesia”.

Dalam Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang-Meluruskan Sejarah Kepolisian Indonesia disebutkan, Jenderal (TNI) Abdul Kadir Besar menyatakan Jasin mampu memanfaatkan kekuatan bersenjata yang ia pimpin dan memengaruhi rakyat dan pemuda untuk mengisi kekosongan medan perang. Markas Polisi Istimewa di Coen Boelevard, kini Jalan Polisi Istimewa, Surabaya, ditetapkan sebagai pusat pengumpulan senjata rampasan dari berbagai satuan tentara Jepang. Berbagai jenis senjata dikumpulkan dan didistribusikan oleh Polisi Istimewa di Surabaya kepada berbagai kelompok perjuangan.

Diperkirakan ada 400.000 pucuk senjata beraneka jenis yang kemudian dibagikan kepada berbagai kelompok perjuangan di Surabaya dan sekitarnya.

Ricklefs mencatat, petinggi Kaigun, Angkatan Laut Jepang di Surabaya, Laksamana Madya Shibata, yang bersimpati kepada perjuangan Indonesia membuka pintu gudang persenjataan kepada para pemuda. Selanjutnya pada 3 Oktober 1945, Shibata menyerah kepada seorang perwira AL Belanda, tetapi secara terpisah memerintahkan pasukannya menyerahkan sisa senjata kepada para pemuda Indonesia di Surabaya.

Adi Setyawan pendiri komunitas Roode Brug (Jembatan Merah) Surabaya, yang melestarikan warisan sejarah perang 10 November, menceritakan, pengumpulan senjata di Surabaya turut menentukan besarnya skala pertempuran di Kota Surabaya.

Gencatan Senjata

Pengeboman

”Gudang senjata Jepang terbesar di Asia Tenggara ada di Surabaya. Sekarang menjadi lokasi Sekolah Don Bosco di Jalan Tidar, pusat kota. Diperkirakan ada 400.000 pucuk senjata beraneka jenis yang kemudian dibagikan kepada berbagai kelompok perjuangan di Surabaya dan sekitarnya. Bahkan, ada beberapa gerbong senjata yang dikirimkan ke Yogyakarta dan Jakarta. Senapan Arisaka buatan Jepang menjadi salah satu senjata para pemuda,” kata Adi yang setiap tahun menggelar reka ulang atau re-enactment pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

Para tawanan perang Belanda yang baru dibebaskan merasa kembali menjadi yang dipertuan sebagai pihak pemenang Perang Dunia II. Mereka bersikap keras, yang dihadapi dengan tegas pula oleh para pemuda Republik Indonesia.

Itulah awal dari insiden yang memicu kasus penyobekan bendera triwarna Belanda di Hotel Yamato—dulu Hotel Oranje, yang kini menjadi Hotel Majapahit, pada 19 September 1945. Pihak Jepang, Sekutu, dan Republik Indonesia saling berhadapan. Perang pun mulai pecah antara tentara Sekutu dan pihak Republik dalam fase I pada 27-30 Oktober 1945.

Misi pemulangan tawanan perang Sekutu yang hadir bersama pihak NICA Belanda, rakyat Republik Indonesia, dan pihak Jepang yang dikalahkan saling terlibat konflik. Para penduduk Indo-Eropa yang mengaktifkan kembali perkumpulan IEV sebagai pihak pemenang perang disikapi tegas para pemuda Republik Indonesia yang menolak kedaulatan Belanda.

Korban pertama di pihak Republik dalam insiden penyobekan bendera di Hotel Yamato adalah pemuda Sidik yang mendampingi Residen Surabaya, Sudirman. Sebelumnya, Sidik membunuh Ploegman, tokoh Belanda di Surabaya, yang menodongkan pistol kepada Residen Sudirman terkait permintaan agar Belanda menurunkan bendera triwarna dari atas Hotel Yamato.

Setelah para pemuda dan santri pejuang mulai berperang pada tahap I pertempuran Surabaya, penduduk Tionghoa juga mulai terlibat. Perkumpulan Tionghoa di Malang dan Surabaya, seperti diungkapkan dalamKronik Revolusi Indonesia karya Koesalah Toer dan Pramoedya Ananta Toer, mengutip catatan kekejaman Sekutu di Surabaya dalam pidato seorang tokoh Tionghoa yang dijawab Radio Chungking di Republik China (bukan Republik Rakyat China) agar pemuda Tionghoa turut bertempur di samping rakyat Indonesia melawan keganasan tentara Inggris.

Ketika itu, Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta menyiarkan, orang Tionghoa Surabaya turut bertempur melawan Inggris di Surabaya. ”Dalam aksinya mereka mengibarkan bendera Republik Tiongkok dan dibenarkan Pemerintah Chungking. Kaum perempuan Tionghoa juga bahu-membahu dengan pemudi Indonesia bergiat di Palang Merah Indonesia,” demikian siaran RRI pada 13 November 1945.

Adapun Radio Pemberontak—kubu Bung Tomo—mewartakan ”... pengeboman yang membabi buta itu meminta banyak korban di kalangan penduduk, terutama penduduk Tionghoa di Kramat Gantung. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin tentara pemberontakan rakyat menyeru kepada penduduk Tionghoa seluruh Jawa untuk menyusun suatu ’Tentara Keamanan Penduduk Tionghoa’ dan mengibarkan bendera Tiongkok sebagai panji-panji Perang”.

Kaum perempuan Tionghoa juga bahu-membahu dengan pemudi Indonesia bergiat di Palang Merah Indonesia.

Mengapa bendera Republik China menjadi penting? Dukungan China sebagai salah satu negara Big Five pemenang Perang Dunia II akan menjadi legitimasi yang turut memperkokoh perjuangan Republik Indonesia dalam menghadapi Inggris yang juga negara Big Five dalam Perang Dunia II.

Majalah Merdeka dalam edisi khusus 6 bulan Kemerdekaan Republik Indonesia menampilkan tulisan dan foto-foto dengan tajuk Pendoedoek Tionghoa Membantoe Kita dalam ulasan Pertempuran 10 November 1945. Barisan Palang Merah Tionghoa dengan mengibarkan Merah Putih dan bendera Republik China menerobos zona pertempuran di penjuru Kota Surabaya.

Siauw Giok Tjhan dalam buku Renungan Seorang Patriot Indonesia mencatat , di Kota Malang berdiri Angkatan Muda Tionghoa (AMT) untuk mendukung Kemerdekaan RI. Mereka adalah mantan Kebotai didikan Jepang dan mendirikan Palang Biru untuk misi kemanusiaan. AMT dan Palang Biru terlibat aktif dalam pertempuran di Surabaya bersama pasukan Bung Tomo serta laskar dan para santri yang berada di pasukan Hizbullah dan lain-lain.

Rekonstruksi Perobekan Bendera

Parade Surabaya Juang

Parade Surabaya Juang

Mereka beroperasi di sektor Jembatan Merah dan beberapa di antaranya juga bergabung dengan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah Bung Tomo. Beberapa orang di antaranya adalah Giam Hian Tjong, Auwyang Tjoe Tek—ahli bahan peledak—dan di Laskar Merah ada pemuda The Djoe Eng. Adapun para pemuda Tionghoa asal Minahasa kebanyakan bergabung dengan Laskar KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi).

Dokter Imam dan dokter Sumarno di RS Militer Malang mengatur penempatan Palang Biru di Surabaya. Sebagian tugas mereka adalah mengatur evakuasi korban dari Stasiun Gubeng ke wilayah Republik Indonesia di Mojokerto.

Situasi memang memanas setelah Brigjen Mallaby tewas pada 30 Oktober dan Inggris memberikan ultimatum agar pihak Indonesia meletakkan senjata pada 10 November 1945 yang ditolak mentah-mentah pemuda Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya tahap II berlangsung kejam hingga 28 November 1945.

Dalam majalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Edisi 9 bulan Desember 2001 tercatat dalam pertempuran 10 November 1945, Palang Merah Tionghoa membuka 10 pos dengan 11 dokter dan 600 paramedis yang dibiayai organisasi Chung Hua Chung Hui.

Ketika itu pertahanan Republik Indonesia di Surabaya dibagi dalam tiga sektor, yaitu barat dipimpin Koenkijat, tengah dipimpin Kretarto, dan timur dipimpin Prawirodiharjdo.

Inggris habis-habisan menggelar kekuatan pada 10 November dengan susunan bertempur (order of battle ) satu batalyon tank dengan 24 tank medium M4 Sherman; 24 pesawat tempur pengebom, seperti Republic P-47 Thunderbolt dan Mosquito; dua kapal penjelajah dan tiga kapal perusak yang memberikan dukungan tembakan. Adapun pasukan infantri yang digelar Inggris mencapai 24.000 prajurit dari Divisi 5 dan Brigade 49 dari Divisi 23 yang semuanya adalah veteran Perang Dunia II.

Keras dilawan keras. Siaran radio Pemberontak ketika itu kerap mengudarakan warta dan propaganda dalam bahasa Inggris yang dibacakan perempuan Inggris, Ktut Tantri alias Muriel Stuart Walker. Dia dijuluki ”Surabaya Sue” dan dianggap Inggris sebagai pengkhianat.

Ribuan warga sipil Surabaya turut menjadi korban. Di tengah situasi kacau, warga sipil Eropa dan Indo-Eropa turut menjadi korban kekerasan langsung ataupun ketidaksengajaan—collateral damage. Salah satu insiden yang terkenal adalah pembunuhan warga Eropa dan yang dianggap pro-Eropa di Balai Pemuda atau Simpang Club. Demikian pula ketidaksengajaan penembakan dari pihak Republik Indonesia terhadap belasan truk yang ternyata mengangkut perempuan dan anak-anak Indo Eropa dalam insiden Gubeng Transport.

Kronik Revolusi Indonesia jilid I tahun 1945 mencatat pertempuran berakhir di Gunung Sari. Korban tentara dan rakyat Surabaya mencapai 20.000 jiwa dan di pihak Inggris-Belanda mencapai 1.500 jiwa. Inggris kehilangan dua jenderal, yakni Brigjen AWS Mallaby dan Brigjen Guy L Symonds.

Tahun ini, Ady Setiawan dan para aktivis Roode Brug, selain menggelar reka ulang, juga akan berziarah ke makam anak-anak Indo Eropa korban salah tembak dalam insiden Gubeng Transport di Ereveld Kembang Kuning, Surabaya. Sebaliknya, perwakilan pihak Belanda juga berziarah ke Taman Makam Pahlawan 10 November di Surabaya. Secara taktis, Sekutu memenangi pertempuran Surabaya, tetapi secara strategis Republik Indonesia menang dan dikenal dunia internasional hingga tercapai pengakuan kedaulatan bulan Desember 1949.

Penulis: Iwan Santosa | fotografer: Bahana Patria Gupta, Antara/IPPHOS & KEMPEN (Foto Sampul "Epos yang Terlupakan dari 10 November"), A Suyatna (Foto Sampul "Mengumpulkan Senjata"), IPPHOS (Foto Sampul "Palang Biru Dan Laskar Chungking") | Paralaks: Toto Sihono | Penyelaras Bahasa: Adi Wiyanto | Infografik: Maria Karina Putri | designer & pengembang: Yosep Wihelmus Nabu, Elga Yuda Pranata | produser: Haryo Damardono, Prasetyo Eko Prihananto

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.