Iwan Fals dan Senandung Anak Jalanan

Problema anak jalanan bukan baru kali ini dijumpai. Sejak era Orde Baru, ketika pembangunan sedang giat-giatnya dilaksanakan, masalah anak jalanan telah muncul.

Uniknya, separuh dari anak jalanan yang masih bersekolah berhasil masuk peringkat 10 besar di sekolahnya. Namun, kisah anak jalanan terus terdengar hingga era Reformasi dan kini pemerintahan Jokowi. Persis seperti lagu yang terus-menerus diputar.

”Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu. Dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal.” (Iwan Fals, ”Sore Tugu Pancoran”)

Suatu sore pada dekade 1980-an, rintik hujan menyelimuti sudut Ibu Kota. Tanpa jas hujan, Budi kecil, seorang anak jalanan, harus berjuang untuk menjual koran sore di sekitaran Patung Dirgantara atau yang dikenal dengan Tugu Pancoran. Kala itu, surat kabar sore memang menjadi salah satu bacaan alternatif masyarakat Ibu Kota.

Sayangnya, rintik hujan tak kunjung reda hingga senja menyapa. Koran sore yang dijajakan Budi masih tersisa hingga malam tiba. Budi kecil memutuskan pulang selepas Isya, bersiap untuk sekolah esok hari.

Budi dan Tugu Pancoran adalah metafora yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan suasana zaman pada era Orde Baru. Melalui lagu berjudul ”Sore Tugu Pancoran” yang dirilis tahun 1985, Iwan Fals bercerita banyak tentang sisi lain kehidupan anak jalanan di Ibu Kota.

Lagu ini sekaligus menjadi kritik sosial terhadap kondisi anak bangsa yang harus menanggung beban kehidupan di balik gencarnya pembangunan.

Selain simbol keperkasaan Indonesia dalam dunia penerbangan, Tugu Pancoran juga simbol kemegahan Ibu Kota kala belum banyak gedung pencakar langit. Saat lagu ”Sore Tugu Pancoran” dirilis, Indonesia tengah gencar melakukan pembangunan.

Di Jakarta, sejumlah proyek, seperti jembatan layang di Grogol dan Kuningan, tengah dibangun. Di daerah lainnya, pembangunan waduk hingga perumahan juga gencar dilakukan.

Ekonomi Indonesia pun tumbuh dari 2,2 persen pada 1982 menjadi 6,0 persen pada 1984. Pada era ini, pemerintah juga mengklaim berhasil mencapai swasembada pangan. Gagasan besar untuk proyek moda raya terpadu (MRT) Jakarta juga dilahirkan.

Pemerataan penduduk melalui program transmigrasi masih dilakukan. Ini menggambarkan kondisi ekonomi kala itu yang cukup menggeliat.

Namun, simbol kemegahan ini berkontradiksi dengan sosok Budi kecil yang harus rela berjualan koran sepulang sekolah di persimpangan Tugu Pancoran. Budi adalah representasi anak Indonesia yang mengalami kesulitan hidup di era pembangunan nasional.

Representasi

”Sore Tugu Pancoran” adalah satu dari beberapa lagu era Orde Baru yang menggambarkan tentang realitas kehidupan anak jalanan. ”Anak Jalanan” ciptaan Guruh Soekarnoputra yang dinyanyikan Chrisye (1978) dan ”Siang Seberang Istana” karya Iwan Fals (1984) adalah buah karya lainnya yang bercerita tentang hal serupa. Munculnya lagu-lagu ini menunjukkan bahwa anak jalanan telah menjadi realitas sosial yang disorot kala itu.

Menurut catatan Departemen Sosial (saat ini Kementerian Sosial), anak jalanan muncul di kota-kota besar di tengah gencarnya pembangunan era Orde Baru. Munculnya anak jalanan tak terlepas dari persoalan kependudukan saat itu. Badan Pusat Statistik mencatat, rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio) di Indonesia pada tahun 1986 mencapai 95 persen.

Artinya, 100 penduduk produktif harus menanggung rata-rata kehidupan 95 penduduk nonproduktif. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya sejumlah masalah sosial, seperti tingkat kesejahteraan anak yang tak terpenuhi.

Relasi antara beban tanggungan dan kesejahteraan anak ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial, pada 1989. Penelitian dilakukan terhadap 160 anak jalanan di Jakarta berusia 7-15 tahun, 20 orangtua anak jalanan, hingga 20 tokoh masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 70 persen orangtua dari responden anak jalanan memiliki tanggungan 5 hingga 10 orang. Besarnya tanggungan ini berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian keluarga anak jalanan yang seluruhnya berasal dari keluarga kurang mampu. Beban berat kepala keluarga dan impitan ekonomi inilah yang menjadi faktor pendorong anak-anak harus turun ke jalanan untuk bekerja.

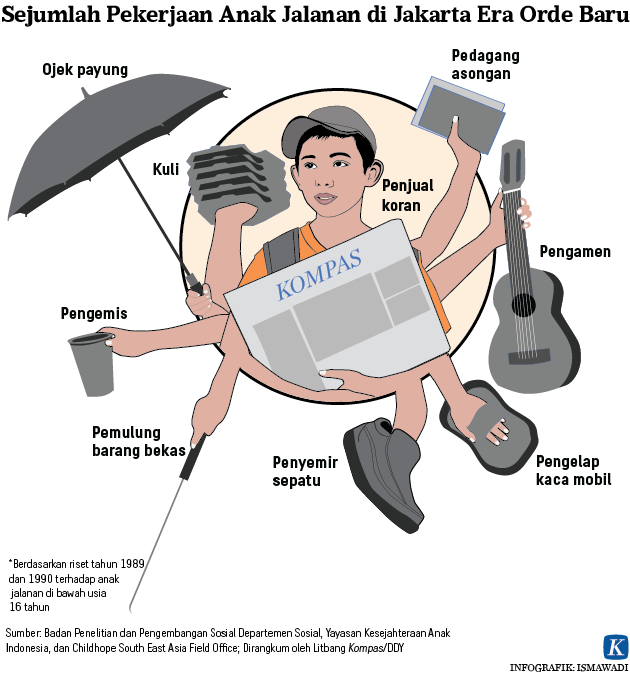

Anak-anak jalanan di Jakarta saat itu berprofesi sebagai penjual koran, pedagang asongan, penyemir sepatu, pengamen, hingga pengelap mobil. Kegiatan menjual koran, berdagang asongan, dan mengelap mobil dilakukan di jalanan. Sementara mengamen dan menyemir sepatu dilakukan di bus kota, terminal, hingga restoran.

Sebagian besar (30,6 persen) anak jalanan saat itu memiliki penghasilan Rp 500 hingga Rp 1.000 setiap hari. Jika dibandingkan dengan harga beras saat itu sebesar Rp 420 per kilogram dan harga beras medium saat ini Rp 9.434 per kg, penghasilan anak jalanan tersebut setara dengan Rp 11.000 hingga Rp 22.000 per hari.

Temuan menarik dari riset itu adalah prestasi anak jalanan di dunia pendidikan. Dari 81 responden anak jalanan yang masih bersekolah, lebih dari separuh di antaranya (55,6 persen) berhasil masuk peringkat 10 besar. Bahkan, 25 anak jalanan di antaranya berhasil menduduki peringkat lima besar di sekolah.

Semangat ini persis seperti sosok Budi kecil dalam lagu Iwan Fals. Meski harus bekerja sebagai penjual koran sore, Budi tetap hadir menyapa realitas kehidupan. Ia tetap bersekolah meski tak menyelesaikan pekerjaan rumah lantaran bekerja. Di balik segala keterbatasan, pendidikan tetap memperoleh prioritas dalam kehidupan Budi.

Reformasi

Apa yang dialami oleh Budi kecil masih jamak dialami oleh anak-anak pada era Reformasi. Anak-anak pada usia sekolah harus rela turun ke jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat beberapa faktor yang mendorong anak-anak harus bekerja di jalanan, seperti persoalan ekonomi keluarga, kekerasan orangtua terhadap anak, dan tingginya biaya sewa rumah (Huraerah, 2006).

Kementerian Sosial mencatat, pada 2012 terdapat 135.983 anak jalanan di Indonesia. Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga menyentuh angka 16.416 jiwa pada 2017. Penurunan jumlah anak jalanan ini tak terlepas dari munculnya peraturan daerah yang menjadi aturan teknis pembinaan anak jalanan.

Di Jakarta, jumlah anak jalanan bergerak fluktuatif. Pada tahun 2012, terdapat 6.500 anak jalanan di Ibu Kota. Jumlah anak jalanan ini turun menjadi 1.766 orang pada 2016 dan naik kembali menjadi 2.750 anak jalanan pada 2017. Anak jalanan ini terdiri dari beragam karakteristik, seperti mereka yang hidup di jalanan atau mereka yang hanya bekerja di jalanan.

Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Perlu pendekatan berbeda untuk memahami anak jalanan. Bagaimanapun, anak jalanan bukanlah subyek permasalahan. Mereka adalah korban dari persoalan ekonomi dan sosial yang menjerat keluarga.

Ibarat pengamen cilik, anak jalanan bukan hanya mereka yang menyuarakan nada sumbang di jalanan. Di balik nada yang tak beraturan, terselip harapan akan kehidupan. Semoga tak lagi ada Budi kecil yang harus menanggung kerasnya beban kehidupan di jalanan.