Sejauh mata memandang pada musim kemarau seperti sekarang, hanya rumput kuning emas di gundukan bukit-bukit Sumba dari timur ke barat. Keindahan Sumba berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia, bahkan dengan pulau-pulau lain di Nusa Tenggara Timur.

Sabana menjadi lanskap dominan di pulau yang panjangnya hanya 210 kilometer dari timur ke barat dan lebar 50 kilometer saja dari utara ke selatan ini. Pasir pantainya putih lembut, laut biru lazuardi bertemu dengan biru gelap, dan langit biru membentuk kontras surealis.

Kerbau, sapi, kuda, kambing terserak di datarannya. Sesekali ada pohon bertahan dengan beberapa daun hijau. Lainnya tinggal cabang, seperti cakar setelah daun luruh kekurangan air.

Salah satu keindahan ada di Bukit Wairinding yang terletak di tepi jalan raya dari timur ke barat Sumba. Dari salah satu puncak bukit terlihat jalan raya berkelok, sesekali saja ada kendaraan melintas. Sisanya adalah bukit-bukit dengan rumput kuning emas.

Sumba belakangan menjadi banyak perbincangan di kalangan perapah dalam dan luar negeri setelah keindahan dan kekayaan budayanya menyeruak ke luar. Pasola adalah perayaan paling terkenal di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, dirayakan satu kali dalam setahun. Laki-laki pejuang di atas kuda dalam balutan kain tenun seraya memegang tombak akan saling tikam. Darah harus tumpah melalui luka karena ini bagian dari kepercayaan Marapu demi suburnya tanah.

Sumba juga dikenal karena batu menhir yang menjadi kubur bagi yang meninggal. Batu kubur ada di depan tiap rumah dan ada banyak desa yang terkenal karena batu kubur menhir. Salah satunya di Ratanggero, Sumba Barat Daya.

Lalu, ada Nihi Watu, resor di Sumba Barat, yang disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Juga ada perancang busana Biyan Wanaatmadja yang mengangkat kain tenun Sumba dengan kekayaan coraknya dalam rancangan busana, bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Jalan mulus mengantar dari Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, ke Waitabula, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Sepanjang jalan hanya sesekali berpapasan dengan kendaraan roda empat. Lebih sering bertemu ternak kerbau, sapi, kuda, atau kambing di padang rumput menguning daripada berjumpa penduduk. Penduduk Sumba memang hanya 800.000 jiwa pada tahun 2016.

Musim kemarau air tidak mudah didapat. Beberapa kali dalam perjalanan pada Kamis-Jumat (30-31 Agustus 2018) siang itu, berpapasan dengan anak-anak berseragam putih-merah, sebagian dari mereka berjalan tanpa alas kaki dan bertubuh pendek. Mereka biasa berjalan kaki 2-3 kilometer dari rumah ke sekolah. Lewat tengah hari, terlihat anak perempuan dan laki-laki membawa jeriken berisi air. Musim kering memaksa mereka berjalan jauh demi mendapat air bersih untuk minum dan memasak.

Cerita kain

Alam yang asli, kasar, terasa mistis, keras seperti batu karang yang menghiasi sepanjang jalan membentuk orang Sumba. Adat dan kepercayaan Marapu membuat Sumba unik. Menurut budayawan Sumba dan pemuka agama dari Keuskupan Redemptoris, Pastor Robert Ramone CSsR, kepercayaan Marapu bersifat animistis, mengajarkan keseimbangan hidup manusia dan alam semesta. Di dalamnya manusia mencapai kebahagiaan yang dirindukan.

Semua cerita kehidupan, proses menuju surga yang dirindukan, kejadian di sekitar, tertuang di atas tenun ikat. Kain tenun di Sumba adalah kehidupan itu sendiri. Di coraknya ada cerita asal-usul manusia, lahir, menjadi dewasa, hingga kematian.

Seperti umumnya masyarakat Nusantara, di Sumba peran kain juga begitu penting. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian perempuan masih memakai tenun. Laki-laki dan perempuan akan memakai kain tenun kebanggaan mereka ketika tiba acara berkumpul bersama, untuk keperluan apa pun. Corak dan warna akan menceritakan karakter dan daerah asal si pemakai.

Begitu pentingnya peran kain dalam masyarakat Sumba, ketika seseorang berpulang, jasadnya harus ditutup tenun. Makin tinggi kedudukan yang meninggal, makin banyak kain dibungkuskan pada jasad.

Menenun menjadi pekerjaan perempuan. Tujuan awal adalah membuat kain untuk suami sebagai tanda hormat dan cinta. Kain tenun itu akan dibawa hingga suami meninggal dunia, dipakai menutup jenazah. Perempuan tentu juga menenun untuk diri sendiri sejak memasuki usia akil balik dengan pengetahuan yang dia terima dari ibu dan nenek-neneknya. Saat menikah, kain-kain terbaik akan dibawa ke rumah suami dan diwariskan kepada anak-anaknya.

”Corak kain menggambarkan karakter pemakai,” ujar pegiat tenun Sumba, Umbu Ignatius Hapu Karanjawa.

Corak kuda, ayam, burung kakatua, rusa, dan buaya menggambarkan kepemimpinan. Kuda adalah hewan penting di Sumba, sebagai tunggangan ataupun simbol kekayaan. Saat seseorang yang berpangkat tinggi meninggal, seekor kuda akan dikorbankan, darahnya membasahi bumi sebagai penghargaan bagi arwah.

Seekor ayam jantan, misalnya, memimpin 10 ayam betina. Rusa selalu berjalan dengan kepala tegak melihat ke depan, seperti seorang pemimpin. Burung kakatua selalu terbang bersama, melambangkan orang Sumba menyelesaikan segala masalah secara bersama.

Seorang raja Sumba disebut ana wuya rara, buaya yang ditakuti. Istri raja disebut ana kara wulang, yaitu kura-kura sebagai pasangan buaya. Ketika terbalik, kura-kura membutuhkan bantuan pihak lain untuk membalikkannya. Kedua corak itu menyimbolkan raja dan permaisuri harus bersifat sabar, melindungi dan mengingat rakyatnya. Keduanya tidak dapat hidup sendiri tanpa rakyat.

Umumnya perempuan Sumba menenun sebagai sambilan setelah mengurus rumah, anak, suami, dan ternak babi. Bagi Ny Karyawati Liwar (47) dari Kampung Prailiu, Kecamatan Kambera, Sumba Timur, menenun adalah meneruskan sejarah leluhur, baik makna di balik corak maupun teknik pembuatan.

”Di dalam kain ada cerita dari setiap gambar,” ujarnya dalam pameran di Rumah Budaya Sumba di Langgalero, Weetabula, Sumba Barat Daya, Rabu (29/8/2018) siang. Itu sebabnya corak-corak seperti ayam, kuda, buaya, kura-kura, patola ratu, dan papanggang untuk upacara penguburan raja terus bertahan meskipun motif-motif baru muncul sesuai perubahan waktu.

Antropolog Mitu M Prie menjelaskan, kawasan Nusa Tenggara Timur termasuk di dalam peradaban Megalitik Tua yang dipengaruhi kebudayaan Proto Melayu dan Austronesia dari masa 2000 SM, dan neolitik. Ciri ragam hiasa kebudayan itu adalah ornamen berbentuk geometris, bersentuhan dengan alam, dan distilasi. Budaya megalitik masih terlihat kuat di Sumba, tampak pada patung, batu kubur, hingga kain tenun. Sampai sekarang fungsi kain tenun tetap terkait dengan fungsi utama hasil budaya megalitik, yaitu kepercayaan pada alam, roh, nenek moyang, serta interkasi dengan alam semesta.

Ornamen megalitik muncul dalam bentuk figur wajah orang yang miirp topeng; corak geometris berupa lingkaran, segi tiga, segi empat, belah ketupat, atau garis-garis berpotongan; bentuk hewan seperti kuda, unggas, gajah, biawak, buaya, ikan, penyu, dan ayam; tumbuhan; dan corak lain seperti tali dan anyaman. Ekspresi megalitik itu memiliki sejumlah makna, mulai dari sekadar untuk keindahan, menggambarkan siklus kehidupan dari lahir hingga mati; sampai simbol pemujaan pada alam roh dan leluhur. "Corak tenun mengakar di dalam budaya megalitik. Ekspresinya memperlihatkan kesetiaan pada leluhur," papar Mitu.

Hingga kini, masih ada perempuan Sumba yang mengerjakan tenun mulai dari memilin kapas menjadi benang. Hingga 50 tahun lalu kapas ditanam luas dan bahan pewarna menggunakan bagian-bagian tanaman, seperti tarum untuk warna biru dan mengkudu untuk warna merah. ”Dengan cara ini, terjadi hubungan harmonis antara alam dan manusia,” kata Robert Ramone.

Kain yang dibuat dari benang kapas hasil pilinan sendiri terasa lebih tebal dan kasar. Belakangan pohon kapas semakin berkurang. Benang pabrik lebih mudah didapat dan memang lebih mudah menggunakan benang pabrik untuk menenun.

Dalam memintal dan mewarnai benang lalu menenun, sejumlah syarat melekat. Para penenun percaya, perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan proses pewarnaan, warna yang diinginkan tidak akan diperoleh.

Komersialisasi tenun

Ketika kini tenun Sumba semakin populer ke luar batas geografis pulau, mulai muncul kesadaran untuk tetap menjaga makna awal kehadiran kain. Para ibu boleh menenun untuk tujuan ekonomi, tetapi nilai budaya dan makna filosofis di dalam kain tidak boleh luntur dan tetap terwariskan.

Robert Ramone, pemimpin Rumah Budaya Sumba di Weetabula sebagai sumber pengetahuan tentang Sumba, bekerja sama dengan Yayasan Rumah Asuh yang diketuai arsitek Yori Antar, yang juga membangun rumah tenun selain rumah-rumah adat. Dana pembangunan berasal dari individu atau lembaga yang tergerak membangun ekonomi rakyat. ”Dana kami salurkan langsung kepada masyarakat, kami mengawasi pembangunannya,” ucap Robert.

Yori bertekad membangun delapan rumah tenun di seluruh Sumba, bekerja sama dengan donatur dan warga setempat. Sasarannya, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kerja perempuan. Di rumah tenun itu, para penenun dapat berkumpul membahas banyak hal, termasuk memamerkan kain-kain mereka.

Salah satu rumah tenun sekaligus museum kain Sumba, Atma Hondu, di kompleks Rumah Budaya Sumba di Langgalero, Weetabula, Sumba Barat Daya, diresmikan pada Rabu (29/8/2018) oleh perancang busana Biyan Wanaatmadja. Selain itu, diresmikan juga rumah tenun Atma La Kanatang di Kampung Kanatang, Sumba Timur, Kamis, 30 September. Kampung ini dikenal dengan pewarnaan biru yang berasal dari daun nila. Dana pembangunan rumah tenun itu berasal dari para donatur yang menghadiri pergelaran karya busana Biyan.

”Kenapa membangun rumah tenun, karena di tengah kemajuan teknologi digital yang semuanya serba mesin dan maya, orang akan merindukan segala sesuatu yang bersentuhan dengan tangan dan melibatkan emosi manusia,” ujar Biyan. Pada tenun Sumba terekam sejarah dan pengalaman masyarakatnya yang menurut Biyan seyogianya diteruskan kepada generasi selanjutnya.

Ketika Sumba semakin terkenal, semakin banyak orang memburu kain Sumba. Tidak ada harga standar untuk selembar kain. Kain yang memerlukan pengerjaan setidaknya tiga bulan itu, untuk ukuran dan cara pengerjaan yang sama, bisa berbeda harga berlipat-lipat. Tak heran proses tawar-menawar menjadi kebiasaan dan terkadang bisa membuat jengkel karena melelahkan.

Ini bukan hanya problem Sumba sebenarnya. Di banyak tempat di Nusantara, standar harga dan kualitas masih menjadi masalah ketika menyangkut kain tradisi.

Pedagang perantara sangat berperan menentukan harga. Hal ini mendapat kritik dari Robert Ramone. ”Menaikkan harga dari pembuat tentu boleh. Tetapi, kalau naik sampai berlipat, menjadi tidak adil untuk para penenun yang mengerjakan selama berbulan-bulan,” kata Robert.

Ini menjadi tantangan baru ketika kain yang semula memiliki fungsi adat tiba-tiba mendapat nilai ekonomi. Permintaan yang melonjak dan daya tarik ekonomi yang dapat menggerus kualitas dan nilai-nilai hidup di dalam selembar kain pun terancam dikorbankan.

Salah satunya secara tidak langsung diungkapkan pemuka adat di Kanatang, Sumba Timur, Arnold Lalatana. Ketika menenun menjadi kegiatan bernilai ekonomi tinggi, desa, penenun, dan terutama pedagang perantara diminta untuk tidak melupakan bahan baku penting, yaitu tanaman penghasil warna alam. ”Kombu (mengkudu) harus ditanam lagi. Tanam nila supaya bahan baku pewarna alam lestari. Jangan sampai nanti untuk dapat warna alam harus didatangkan dari desa-desa yang jauh,” katanya saat peresmian Atma La Kanatang.

Beberapa tahun terakhir, laki-laki mulai terlibat dalam pembuatan tenun, yaitu sebagai pengikat benang. Sebelumnya seluruh pengerjaan kain, mulai dari memintal benang dari kapas, mengikat untuk membentuk corak, mewarnai, hingga menenun, sepenuhnya pekerjaan perempuan. Nilai ekonomi tenun yang semakin menjanjikan membuat laki-laki pun tertarik memasuki dunia tenun.

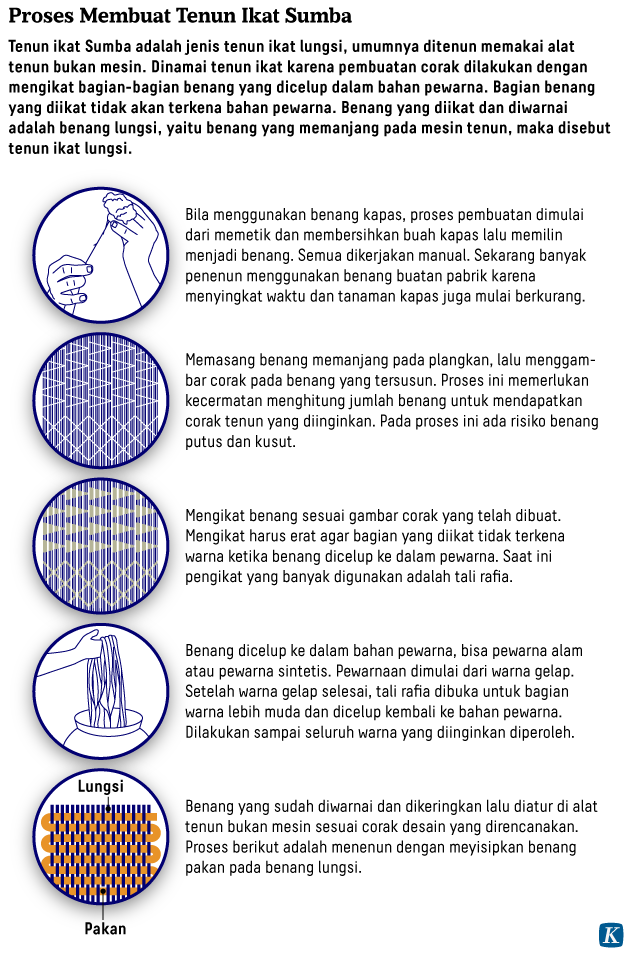

Dalam membentuk corak tenun ikat, mengikat benang adalah bagian penting. Mengikat kuat-kuat adalah cara merintangi pewarna meresap ke benang. Benang yang tidak diikat akan menyerap warna ketika dicelup ke cairan pewarna. Pada tenun Sumba yang diikat adalah benang lungsi yang memanjang.

Jalur tenun

Tantangan bagi tenun Sumba adalah standardisasi. Pada masa ketika teknologi informasi memungkinkan semua aspek kehidupan saling terhubung, e-dagang menawarkan kain Sumba sebagai tandingan penjualan di tempat asal. Calon pembeli akan melihat perbandingan harga yang cukup besar antara kain tenun yang ditawarkan langsung di tempat dan yang ditawarkan melalui situs e-dagang.

Orang dapat banyak mengajukan pembelaan mengapa kain tenun harganya lebih mahal di tempat asal pembuatnya, tetapi tantangan ini harus mendapat jalan keluar demi masa depan tenun Sumba dan para penenunnya. Apalagi tenun akan dijadikan daya tarik bagi wisatawan agar tinggal lebih lama di Sumba dengan membangun sejumlah pusat penenunan.

Melalui rumah tenun, Yori Antar ingin ekonomi perempuan terangkat sehingga posisinya semakin terhormat di masyarakat patriarkat tersebut. Lagi pula, perempuan biasanya menggunakan pendapatannya yang bernilai ekonomi untuk pertama-tama menyejahterakan keluarga, membeli makanan, dan membiayai pendidikan anak-anak.

Seperti dikatakan Robert Ramone, alam Sumba indah, tetapi kehidupan masyarakatnya belum seindah alamnya. Indeks pembangunan manusia di Sumba tahun 2017 sebesar 63,73, masih di bawah rata-rata nasional, yakni 70,81. Indeks ini mengukur kualitas pembangunan manusia dilihat dari tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

Ignatius Hapu Karanjawa menyebutkan, membangun rumah tenun tidak hanya untuk keperluan pariwisata dan menenun kain. ”Di sini kita menenun harapan, membahas persoalan yang kita hadapi di masa depan. Rumah ini tempat berdebat, menyampaikan ide-ide yang muncul saat menenun,” katanya.

Sumba memiliki alam yang indah, tetapi seperti disebut Robert Ramone, kehidupan masyarakatnya tidak seindah alamnya. Kemiskinan masih menjadi bagian melekat pada rakyat.

Delapan rumah tenun akan selesai tahun 2019, yaitu Museum Kain Tenun Sumba Atma Hondu di Weetabula, Sumba Barat Daya; rumah lainnya ada di Sumba Timur, yaitu Hammu Hori di Haumara, Atma La Kanatang, di Kanatang; Kaliuda; Paraikamaru; Pau; Kela Hemba; Palimaru; dan Rumah Anyam Mbata Kapidu.

”Kedelapan rumah tenun ini akan menjadi Jalur Tenun Sumba, untuk menarik wisatawan tinggal lebih lama di Sumba sehingga ekonomi masyarakat ikut naik,” ujar Yori.

Ketua komunitas penenun Kanatang, Riand Remidau, menyebut rumah tenun yang berdiri di Desa Hambaparaingu sebagai rumah persatuan karena bahan datang dari banyak daerah, termasuk dari Sumba Barat Daya. Rumah dikerjakan bersama sejak Desember 2017. Rumah tenun seluas sekitar 100 meter persegi dengan bentuk khas rumah Sumba itu dapat mengumpulkan sampai 1.000 kain dari para penenun sekitar Kanatang.

Inilah upaya masyarakat akar rumput dengan intervensi dari luar untuk menjaga warisan leluhur mereka di tengah perubahan arus modernisasi yang menggerus banyak tradisi baik di banyak negara maju, yang masyarakatnya justru merasa hampa dan sepi.

Kerabat Kerja

Penulis: Ninuk Mardiana Pambudy | Foto/Video: Ninuk Mardiana Pambudy | Penyelaras Bahasa: Priskilia Cornelia Bintang Sitompul | Editor Video: Albertus Prahasta Wibowo | Infografik: Novan Nugrahadi | Desainer dan Pengembang: Rafni Amanda, Yulius Giann | Produser: Ninuk Mardiana Pambudy, Haryo Damardono, Prasetyo Eko P

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.