Menduplikasi Butet

Pebulu tangkis legendaris Liliyana ”Butet” Natsir (33) memutuskan pensiun, akhir Januari silam. Indonesia harus membentuk penggantinya, kalau bisa 10, 20, atau 30 Butet baru. Namun, sejatinya, kita mampu mencetak berjuta Butet muda.

Juli 2002, sepuluh pebulu tangkis remaja hadir di Surabaya, Jawa Timur. Mereka baru empat bulan menjadi atlet pelatnas pratama untuk bertarung dalam sebuah kejuaraan yunior. Salah satu di antara mereka adalah gadis berambut pendek. Model rambut yang membiarkan tengkuknya terbuka itu tak banyak berubah tatkala dia pamit pensiun sebagai salah satu pemain tersukses di dunia, Minggu, 27 Januari 2019. Dia adalah Liliyana ”Butet” Natsir.

Kejuaraan tingkat remaja, 17 tahun silam itu, terbilang bergengsi. Dibidani mantan pemain kelas dunia Minarni (almarhumah) dan disokong produsen minuman global Milo, kejuaraan tersebut mampu menyedot tim pelapis sejumlah negara tetangga.

Indonesia harus membentuk penggantinya, kalau bisa 10, 20, atau 30 Butet baru.

Namun, di Surabaya itu, hanya sebagian gelar yang akhirnya bisa diraih oleh anak-anak baru pelatnas Cipayung—markas tim nasional bulu tangkis Indonesia. Salah satu yang gagal jadi pemenang adalah si Butet. Berpasangan dengan Nathalia di ganda putri, Butet, gadis 17 tahun itu, kandas di final. Keduanya kalah dari pasangan klub Djarum Kudus (Meiliana Jauhari, salah satu yang mengalahkannya, tak lama setelah itu bergabung di Cipayung dan memiliki karier yang cukup baik).

Di paruh terakhir tahun itu pula, Butet—remaja Kawanuwa dengan nama kesayangan dari bahasa Batak tersebut—diikutkan ke sejumlah kejuaraan yunior internasional. Dalam Kejuaraan Asia yunior di Kuala Lumpur, Malaysia, Butet menjadi juara ganda campuran berpasangan dengan Markis Kido yang setahun lebih dulu menghuni Cipayung.

Di Kejuaraan Dunia yunior, Butet kembali turun di nomor-nomor ganda. Hasilnya tiga perunggu di ganda campuran, putri, dan beregu. Perunggu kejuaraan dunia bukanlah prestasi yang bisa dibanggakan oleh bulu tangkis Indonesia pada masa itu, termasuk di level yunior. Hingga masa itu, tuntutan di bulu tangkis adalah juara. Tidak kurang.

Jejak Butet di panggung internasional yang sesungguhnya bermula di pengujung 2004 lewat sebuah musibah. Seniornya di pelatnas (juga dari klub yang sama, Tangkas), Vita Marissa, harus menjalani operasi retak tulang rawan bahu kanan. Itu membuat tandemnya di ganda campuran, Nova ”Kedeng” Widhiyanto, kehilangan tandem.

Padahal, prestasi Kedeng/Vita sedang menanjak. Duet itu kian matang untuk menggantikan posisi Tri Kusharjanto, Minarti Timur, Bambang Supriyanto, dan lain-lain yang berurutan gantung raket atau pindah sektor.

Butet pun dimutasi dari ganda putri. Sayang, duet baru Kedeng/Butet tak bisa segera diturunkan karena pemangkasan jumlah atlet yang akan dikirim ke seri kejuaraan Eropa di Denmark dan Jerman. Baru di seri Asia setelahnya, keduanya diikutkan. Di China, duet itu mencapai semifinal. Di Singapura Terbuka November 2004, Butet mengecap predikat juara tingkat senior internasional untuk pertama kali. Usianya 19 tahun ketika itu.

Di tahun-tahun itu, Singapura Terbuka bukanlah kejuaraan internasional yang besar. Tingkat kompetisi tak ketat dan para pemain papan atas tidak menjadikan kejuaraan itu sebagai sasaran utama penampilan puncak mereka.

Baru setahun kemudian di Anaheim, Amerika Serikat, Kedeng/Butet mencapai level optimal prestasi. Mereka menjadi juara dunia. Umur Butet 20 tahun. Setelah itu, Butet mampu mengasah dan menjaga kualitas permainan dan prestasinya bersama Kedeng, kemudian bersama Tontowi Ahmad hingga dirinya pensiun akhir Januari 2019 dalam usia 33 tahun. Dia berada di jajaran pemain elite dunia, hampir 15 tahun lamanya.

Cepat atau lambat

Tidak ada pakem lahirnya seorang juara kelas dunia di olahraga. Di tenis, dunia mengenal petenis putri Swiss, Martina Hingis, yang telah menembus kompetisi profesional di usia 14 tahun—lima tahun lebih cepat dari ancar-ancar yang dibakukan asosiasi tenis profesional putri, WTA. Pada umur 17 tahun, Hingis memborong gelar juara di keempat seri Grand Slam sekaligus menjadi putri nomor satu dunia.

Di sisi lain, juga ada petenis putra Swiss, Roger Federer, yang baru bisa merebut predikat juara Grand Slam-nya yang pertama pada umur 22 tahun di Wimbledon.

Dalam cabang renang, ada Ian Thorpe (Australia) yang sudah meraih emas Kejuaraan Dunia saat usianya belum genap 16 tahun. Dua tahun berselang, Thorpe yang lajunya bak luncuran torpedo merebut tiga emas Olimpiade. Usianya 18 tahun.

Namun, di cabang itu juga hadir Alexander Popov (Rusia) yang dikenal sebagai salah satu sprinter 50 meter dan 100 meter gaya bebas terhebat sepanjang zaman. Popov baru mencapai puncak prestasi di usia 21 tahun ketika merebut dua emas Olimpiade 1992. Gelar juara dunia bahkan baru dia kenyam setahun kemudian.

Di bulu tangkis putri, Indonesia pernah memiliki Mia Audina yang menjadi penentu kemenangan ”Merah Putih” di Piala Uber pada 1994. Saat itu, usia Mia baru 14 tahun. Pada umur 17 tahun—usia ketika Butet baru menembus pelatnas yunior—Mia sudah menembus final Olimpiade Atlanta 1996 dengan hasil medali perak.

Delapan tahun kemudian pada umur 24, Mia masih juga sanggup mencapai final Olimpiade Athena dalam kostum negeri Belanda. Namun, sesungguhnya bertahun-tahun sebelum itu, prestasi Mia sudah sangat labil. Agaknya, berbagai faktor nonteknis, seperti kejenuhan, beratnya menjaga motivasi untuk tetap di level puncak menjadi persoalan Mia.

Dalam sebuah percakapan di tribune istana olahraga kotapraja Sevilla, Spanyol, 18 tahun lampau, Mia mengaku bulu tangkis tidak lagi menjadi satu-satunya hal yang menyita seluruh perhatian dan hatinya. Pasalnya, dia telah mencapai segala tujuan karier di usia remaja, umur ketika manusia belum mencapai kematangan kognitif dan psikologis.

Karier Hingis juga terseret-seret di paruh pertama usia 20-an dengan berbagai persoalan cedera. Thorpe tenggelam dalam frustrasi setelah dia meraih panggung juaranya di Olimpiade Athena 2004. Umurnya baru 22 tahun. Dalam otobiografinya, This is Me, Thorpe mengaku menyembunyikan dunia kelam yang jauh dari gambaran suksesnya di depan publik. Dia kecanduan minuman beralkohol, bergantung pada obat tidur untuk bisa lelap, rasa frustrasi juga sempat membuatnya berniat bunuh diri.

Berbeda dari Thorpe, Popov masih mampu menjadi juara dunia dalam umur 31 tahun. Adapun Federer yang sekarang telah berumur 37 tahun masih bisa bertahan di peringkat 5-10 besar tenis profesional putra dunia.

Tentu saja amat gegabah untuk menyimpulkan, seorang atlet yang mengukir prestasi puncak level senior pada usia ”dini” bakal memiliki rentang karier yang pendek. Sudah pendek, dia bakal dibuntuti oleh beragam masalah. Namun, banyak pakar ilmu keolahragaan dan kepelatihan meyakini, kelompok atlet seperti itu menghadapi tantangan yang besar untuk dapat terus bertahan dalam tempo yang panjang.

Penyebabnya, para atlet remaja luar biasa itu serta-merta melompat ke dunia yang dipenuhi berjuta faktor stresor, seperti laju kesiapan dan peningkatan kualitas pesaing yang terus-menerus, tingkat kompetisi yang padat dan semakin sengit, harapan pendukung yang kian besar, tuntutan sponsor serta kalangan bisnis olahraga, dunia yang kian sunyi (program dan atmosfer latihan atlet elite bersifat individual), dan sebagainya.

Malang, berbagai faktor penekan pikiran dan perasaan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari dunia olahraga prestasi senior. Itulah konsekuensi berdiri di puncak panggungnya, sisi lain dari fame and fortune.

Dunia olahraga prestasi senior yang lebih padat jadwal lomba dan bertanding juga mengubah kebutuhan latihan. Sebagian besar bentuk latihan diarahkan pada kebutuhan spesifik saat bertanding. Intensitas tinggi. Artinya, kekuatan, kecepatan, ambang batas kelelahan yang umumnya ditandai dengan penumpukan asam laktat di otot, dan sebagainya sering digenjot mendekati maksimal pada saat latihan, dan sering menjadi maksimal pada saat bertanding.

Tantangan remaja yang masuk di dunia itu adalah tubuh mereka masih terus berkembang: otot, tulang, dan lain-lainnya belum sesolid para pesaing yang telah dewasa secara fisik.

Mengikis residu

Olahraga prestasi merupakan salah satu buah kebajikan dari peradaban modern. Olahraga adalah media yang menyatukan, yang mampu melepas batas-batas negara, perbedaan ras, keyakinan, dan paham politik. Olahraga pula yang merangsang pengerahan segala pikiran dan ilmu pengetahuan untuk menguji, sejauh mana batas kemampuan manusia.

Namun tak dimungkiri, olahraga prestasi juga meninggalkan residu: bibit-bibit unggul yang layu sebelum berkembang. Burnout, begitu istilah para pakar. Cedera selagi muda adalah salah satu penyebabnya yang umum.

Namun tak dimungkiri, olahraga prestasi juga meninggalkan residu: bibit-bibit unggul yang layu sebelum berkembang.

Banyak pula yang tak mencapai impian prestasi yang didambakan dan meninggalkan dunia olahraga dengan membawa kekecewaan. Banyak atlet muda—bersama orangtua, pelatih, dan mereka yang mendukung—mempertaruhkan begitu banyak sumber daya: dana, waktu, pendidikan, untuk kemudian sadar mereka gagal mencicipi podium kawasan atau dunia. Kemarahan, frustrasi adalah muaranya.

Dampak buruk yang membayangi penyiapan atlet prestasi itu mengusik pakar ilmu olahraga dan praktisi kepelatihan Istvan Balyi. Seharusnya, olahraga hanya berbuah pada berbagai hal positif bagi manusia: jiwa, raga, dan intelektualitasnya.

Balyi berangkat pada pemahaman yang tak berubah. Manusia haruslah memulai aktivitas fisik—olahraga tanpa aturan terstruktur—sejak dini. Kemampuan motorik yang dilatih sejak kecil merupakan syarat mutlak untuk membentuk manusia yang sehat, bugar, dan terampil di masa dewasa.

Yang ingin dia hindari adalah memandang olahraga sebagai sarana kompetisi terlalu awal yang terbukti meninggalkan banyak residu. Mengubah cara pandang pada masa-masa awal memulai langkah di olahraga bagi Balyi sangat penting. Perbedaan memandang olahraga sebagai sarana ”pendidikan” (lewat bermain) atau olahraga prestasi sebagai tujuan puncak bakal terwujud dalam bentuk latihan yang juga berbeda. Ujung-ujungnya, berbeda pula beban internal dan lingkungan yang dihadapi oleh seorang atlet muda.

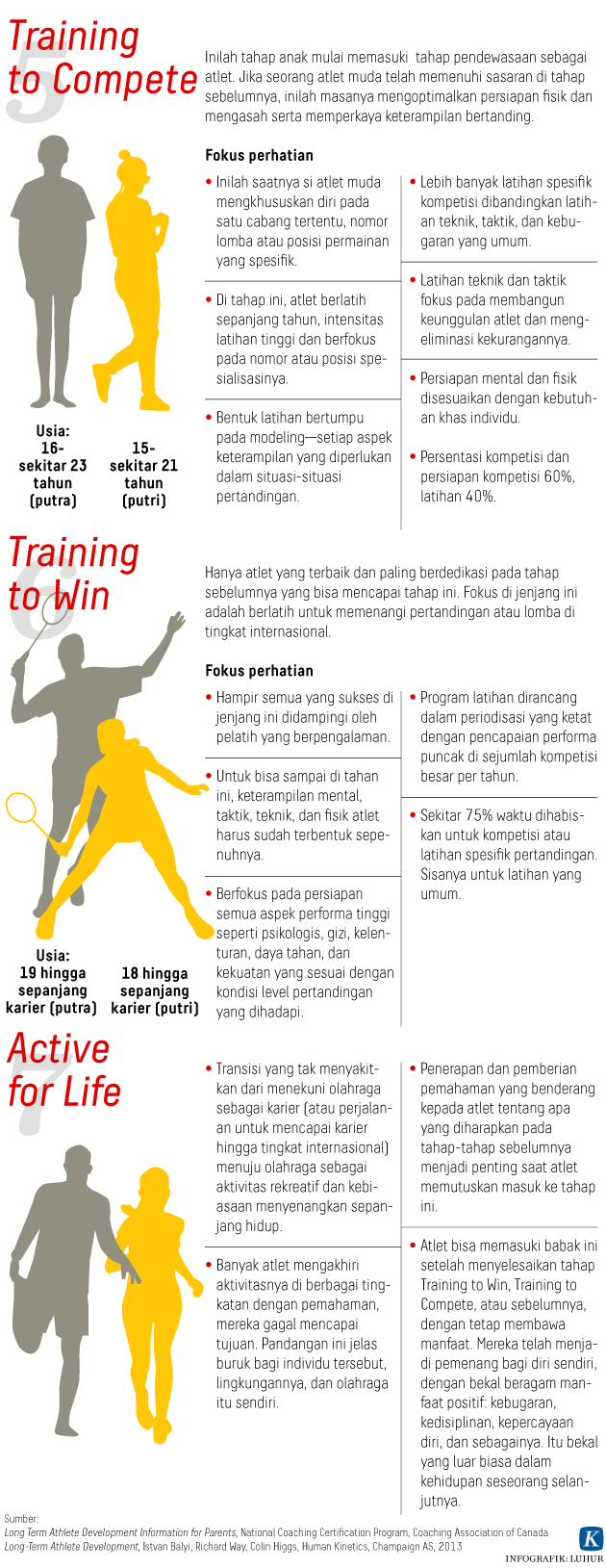

Pada 1995, Balyi memperkenalkan model empat tahapan latihan untuk pertama kali: FUNdamental, training to train, training to compete, dan training to win. Tahapan ini dimulai sejak anak diperkenalkan dengan olahraga (kegiatan jasmani) hingga si atlet telah mampu bersaing di arena internasional.

Balyi tegas menamakan tahap awal latihannya dengan FUNdamental (FUN dengan ketiga huruf kapital). Pakar desain periodisasi latihan itu percaya, anak harus mengenal olahraga sebagai aktivitas yang gembira, menyenangkan. Perasaan itulah yang harus dilekatkan erat hingga menjadi atlet dewasa. Lagi pula, bagaimana bisa suporter menyaksikan sebuah pertandingan olahraga dengan begitu antusias dan gembira jika atlet yang menyuguhkan permainan tidak bahagia?

Model empat tahap itu terus dikembangkan, hingga sepuluh tahun kemudian menjadi pendekatan jangka panjang yang luas diadopsi seperti sekarang. Kalangan akademisi dan pembina olahraga mengenalnya sebagai pembinaan atlet jangka panjang (long term athlete development/LTAD).

LTAD menerapkan model tujuh tahap yang terentang sejak batita hingga usia tak terhingga. Pendekatan ini pertama kali dianut terutama oleh negara-negara persemakmuran: Kanada, Inggris, Afrika Selatan, Australia, di samping AS, Irlandia, dan Swedia. Tak heran, sepanjang karier profesionalnya, Balyi memang berkutat di negara-negara itu, baik sebagai penasihat kebijakan olahraga prestasi, tim ahli timnas, maupun guru besar di kampus.

Sebagian kalangan menilai, formula Balyi tersebut diinspirasi pandangan pakar psikologi Swedia, Anders Ericsson. Menurut dia, latihan atau praktik dalam jangka panjang akan menghasilkan kesempurnaan. Pandangan ini menjadi begitu populer sejak kolumnis Malcolm Galdwell menyebarkannya lewat buku best seller, Outliers: The Story of Success, pada 2008.

Banyak kesamaan antara formula Ericsson dan rezim LTAD Balyi. Ericsson meyakini, seseorang dapat menjadi empu di bidang yang digeluti jika tekun berlatih hingga sekitar 10.000 jam, 10.000 hours deliberate practice. Katakanlah, itu ditempuh dalam sepuluh tahun.

Adapun menurut pemikiran Balyi, seorang atlet bakal mencapai keterampilan tingkat internasional sejak usia 18-19 tahun. Diperlukan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk mencapai tahap itu sejak anak memulai kiprahnya di tahap awal pembinaan olahraga.

Di balik persamaan sederhana itu terdapat perbedaan mencolok antara Ericsson dan Balyi. Mencapai tingkat keterampilan elite internasional sesungguhnya bukanlah tujuan utama LTAD. Penahapan pembinaan jangka panjang itu justru mempertimbangkan, apa yang harus diperbuat oleh olahraga untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang individu.

Setinggi apa pun tingkat prestasi maksimal yang bisa dicapai, olahraga harus bisa memberikannya. Balyi menempatkan olahraga sebagai alat dan manusia sebagai subyek, bukan manusia menjadi alat untuk mengasah olahraga untuk menjadi lebih tajam.

Dalam LTAD, babak training to win yang ada di pengujung pembinaan prestasi bukanlah ujung dari perjalanan sehingga tidak ada kata kecewa, gagal, dan rendah diri jika seorang atlet gagal mencapainya. Ini dilihat Balyi sebagai problem ikutan dari pembinaan olahraga sebelumnya.

Di model Balyi, semua atlet bebas untuk menjadikan babak sebelumnya sebagai pencapaian optimal, lalu masuk ke fase soft landing: menjadikan olahraga sebagai kebiasaan sehari-hari sepanjang hidup, active for life.

Fase ”mendarat tanpa rasa sakit” bisa dilakukan jika pembinaan olahraga tidak memiliki ”ideologi” mencetak juara, mengejar prestasi, kemenangan, dan—apalagi level internasional—di fase-fase awal. Fase active for life menjadi mungkin jika dalam pembinaan ditanamkan, setiap atlet adalah pemenang: apakah dia hanya mencapai gelar juara tingkat kecamatan, provinsi, nasional, atau internasional. Bahkan, seorang atlet adalah pemenang meski dia tak pernah menjadi juara.

Benar, olahraga menuntut individu untuk bekerja keras. Olahraga mengajarkan, tak ada hal yang mustahil untuk dicapai sepanjang seseorang tidak menyerah. Doktrin itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari olahraga sebagai pembentuk mental manusia.

Namun, di sisi lain, tidak semua petenis remaja akan menjadi Roger Federer atau Yayuk Basuki. Tak semua pebulu tangkis pelajar bakal menjadi Rudy Hartono atau Butet. Pada 2002, rekan seangkatan Butet di pelatnas bulu tangkis ada sembilan orang. Hanya dua dari angkatan tersebut yang akhirnya bisa berkarier panjang dan sukses di pentas internasional: Butet dan Hendra Setiawan, si juara dunia dan Olimpiade ganda putra.

Ada faktor bakat di sini—juga faktor-faktor lain teknis dan nonteknis. Tinggi dan postur tubuh merupakan salah satu komponen bakat meski kriterianya berbeda dari satu cabang ke cabang olahraga lainnya. Ilustrasinya, seseorang dengan tinggi badan di bawah 165 sentimeter bisa dikatakan mustahil menjadi spiker bola voli yang tajam meski dia berlatih hingga 20.000 jam.

Pakar dan praktisi kepelatihan Oktavianus Matakupan dan Paulus Pesurney punya gambaran ringkas tentang hal ini. Atlet berbakat adalah jika prestasi yang dia peroleh 20 persen lebih baik lewat latihan yang sama seperti rekan-rekannya yang lain. Adapun seseorang merupakan potensi luar biasa olahraga jika tanpa berlatih, prestasi yang bisa dia capai 20 persen lebih baik dibandingkan mereka yang berlatih.

Mencegah “Burnout”

Persoalannya, tak mudah mendeteksi bakat lewat berbagai hasil di kejuaraan yunior atau kelompok umur. Apakah seorang anak yang berprestasi baik disebabkan memenuhi kriteria Paulus dan Oktavianus? Ataukah karena dia telah berlatih lebih banyak dan lebih berat dibandingkan kompetitor sebayanya?

Kemungkinan terakhir kembali mengingatkan pada forum diskusi dengan dua tokoh olahraga Eropa. Pertama, pakar kepelatihan Jerman, Peter Thum, saat diundang PB PASI untuk menyupervisi metode kepelatihan atletik, awal 2000-an. Kedua, pelatih tim nasional renang asal Perancis, David Armandoni, dua tahun silam.

Fenomena yang menonjol di Indonesia adalah sepinya prestasi Indonesia di kelas internasional pada tingkat senior.

Keduanya menyoroti tajamnya prestasi atlet-atlet Indonesia di kedua cabang olahraga itu pada usia anak-anak. Prestasi mereka dinilai jauh lebih tajam dibandingkan anak-anak sebaya di Eropa. Namun, fenomena yang menonjol di Indonesia adalah sepinya prestasi Indonesia di kelas internasional pada tingkat senior. Keduanya sama-sama memberi sinyal, pembinaan yang terburu-buru dengan penahapan yang kurang hati-hati menjadi penyebabnya.

Tentu saja kritik Thum atau Armandoni bukan menyimpulkan bahwa jika seorang anak mampu berprestasi luar biasa, kemajuan anak itu di cabang olahraga harus direm. Yang perlu diperhatikan dan diuji adalah, apakah model pembinaan dan pola kepelatihan si anak sudah sesuai dengan grafik tumbuh kembang si anak.

Pertumbuhan seorang anak memang ditentukan oleh genetik dan asupan gizi. Namun, aktivitas jasmani dan olahraga luas diyakini membantu anak bertumbuh secara optimal. Kembali dengan catatan, aktivitas fisik itu diberikan sesuai porsi.

Latihan fisik yang berat pada anak, misalnya, dinilai mempercepat kepadatan tulang dan bagian ujung tulang. Alih-alih mengoptimalkan, tinggi yang diharapkan bisa dicapai si anak malah tidak tercapai. Demi tujuan ini pula, Balyi dan pakar ilmu keolahragaan lainnya mengasah LTAD untuk memilih waktu yang tepat bagi seorang anak untuk berspesialisasi atau menjalani berbagai latihan fisik dengan intensitas dan volume yang lebih besar.

Peningkatan porsi itu terutama berada di tahap keempat. Di saat itu, laju pertumbuhan anak mulai berlangsung pesat. Tak ada usia yang seragam untuk hal ini. Anak perempuan dapat memperoleh lesatan pertumbuhan bervariasi, 9 tahun hingga paling telat 16 tahun. Adapun anak laki-laki dari 10 tahun sampai 17 tahun. Dalam jendela pertumbuhan inilah para pakar olahraga yakin, latihan kekuatan pada anak memberi hasil terbaik.

Berbagai panduan detail dalam model LTAD sesungguhnya merupakan ajakan. Membentuk atlet dan membangun jiwa olahraga (sportsmanship) pada anak bukan tanggung jawab pelatih semata. Orangtua memiliki tanggung jawab dan porsi kerja yang sama seriusnya. Di samping itu, dengan model ini, atlet, orangtua, dan pelatih dituntut untuk sama-sama terus belajar.

Melihat panduan modelnya, keberhasilan atlet dalam LTAD bertumpu pada ketekunan, kesabaran, dan sifat yang mendukung, menyemangati, memotivasi—bukan menuntut—dari pelatih dan orangtua.

Kembali mengenang Butet, kita bisa melihat betapa kronologi perjalanan kariernya seindah teori LTAD. Dia memulai kegiatan jasmani (motorik kasar) sejak sebelum bersekolah, antara lain dengan ikut ”membantu” menyervis sepeda motor di toko suku cadang dan bengkel milik orangtuanya.

Bahkan, kabarnya, Butet kecil paling jago mengganti oli mesin kendaraan bermotor. Selain berlari-larian, Butet memulai kegiatan jasmaninya dengan ”bermain” di bengkel dan dia menjalaninya dengan gembira.

Lalu, Butet masuk ke dalam pusat kepelatihan klub Tangkas di Jakarta pada usia 12 tahun. Di klub itulah Butet menikmati pola kepelatihan yang jauh lebih sistematis, berfokus pada cabang bulu tangkis, dan memperoleh porsi latih-tanding yang relatif ideal. Masa-masa Butet di Tangkas sangat pas dengan tahap training to train dalam model LTAD (lihat grafik).

Pada usia 17 tahun, Butet menembus pelatnas yunior bulu tangkis. Kembali, usia masuknya itu juga sejalan dengan rentang tahapan selanjutnya dalam paradigma LTAD, train to compete, tahap seseorang seyogianya memperoleh pendewasaan secara teknik, taktik, dan mental di sebuah cabang olahraga.

Setelah itu, Butet memperoleh jenjang kemampuan internasionalnya di umur 19 tahun. Bukankah tahap puncak dari LTAD yaitu jenjang di mana atlet siap dan disiapkan untuk berkompetisi di tingkat internasional dimulai pada usia 18 tahun?

Berkaca pada Butet, dengan model pembinaan jangka panjang modern saat ini—LTAD sesungguhnya sudah diadopsi dalam strategi pembinaan di banyak induk organisasi cabang olahraga Indonesia—kita punya peluang yang besar untuk melahirkan banyak Butet baru.

Mencetak ”Butet” dengan prestasi dunia yang setara adalah hal yang penting dan membanggakan. Namun, warisan Butet tidaklah cuma deretan predikat juara di panggung internasional. Warisan yang jauh lebih penting dari Butet adalah betapa olahraga mampu membentuk seorang putri yang dalam kesehariannya penuh kepercayaan diri, berdisiplin tinggi, tak pernah membalikkan badan dari tantangan, optimistis, dan punya gairah untuk berhasil jika dia gagal.

Maka, jika bukan mencetak 10 atlet baru dengan prestasi setara Butet, membentuk 100.000 manusia dengan karakter seperti Butet juga merupakan keberhasilan yang besar dari orangtua, pelatih, dan bangsa. Apalagi yang ditunggu? Model pembinaan jangka panjangnya sudah ada.