Nestapa di Ladang Minyak Jambi

Harta karun minyak yang melimpah di bumi Jambi seharusnya membawa kemakmuran. Namun, tak seperti kebanyakan daerah penghasil minyak yang ekonominya melesat, ladang minyak di Jambi justru melahirkan potret nestapa alam dan manusia. Kisah itu bahkan terus diwariskan hingga kini.

Keuntungan 2 juta gulden yang diraup dari eksploitasi minyak pada tahun 1935 nyaris tak 1 sen pun mengalir untuk pembangunan Jambi. Hal itu menyebabkan daerah ini tertinggal dibandingkan provinsi tetangganya.

Keuntungan 2 juta gulden yang diraup dari eksploitasi minyak pada tahun 1935 nyaris tak 1 sen pun mengalir untuk pembangunan Jambi.

Padahal, melimpahnya kandungan minyak bumi telah diincar Belanda dan Amerika Serikat sejak abad ke-19. Eksploitasinya dimulai 40 tahun kemudian.

Itu ditandai oleh pengeboran sumur minyak di Bajubang oleh NV Nederland Indische Aardolie Maatschappij (NIAM) yang dibentuk Pemerintah Belanda dan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Kini, Bajubang menjadi bagian dari Batanghari, salah satu kabupaten di Jambi yang berjarak 60-an kilometer dari Kota Jambi.

Meskipun kandungan minyaknya melimpah, Jambi tidak dikenal sebagai daerah penghasil minyak. Sebab, NIAM selaku pemegang izin eksploitasi minyak bumi tidak langsung menyulingnya di sana. Hasil minyak dikirim ke Plaju, Sumatera Selatan (Sumsel).

Pembangunan jalur pipa minyak merupakan satu fase penting yang mengubah wajah Jambi, kala itu. Pembangunan jalur sepanjang 270 kilometer dari Tempino ke Plaju pada 1935 menyebabkan pembukaan hutan belantara secara besar-besaran. Sebanyak 3 juta meter kubik kayu ditebang untuk memasang lebih dari 23.000 pipa.

Tantangan luar biasa juga dialami para pekerja yang harus menembus beratnya medan berhutan dan sungai, serta bekerja di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Proyek prestisius itu akhirnya selesai dengan memakan biaya 3,5 juta gulden (De Locomotive, 9 Juli 1938).

Karena hasil tambang disuling di Plaju, nama Jambi tidak pernah disebut-sebut sebagai daerah asal ekspor. Belanda mencatatnya sebagai ekspor minyak Sumsel.

Selain tidak tercatat sebagai penghasil minyak, Jambi pun hampir-hampir tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari tambang minyak. Warisan pembangunan dari hasil minyak hanyalah ruas Jalan Jambi ke Muara Tembesi sekitar 92 kilometer. Selain itu, dibangunnya landasan bandara di Palmerah (saat ini menjadi Bandara Sultan Thaha) dan sedikit fasilitas milik perusahaan di Bajubang, Kenali Asam, dan Tempino.

Karena hasil tambang disuling di Plaju, nama Jambi tidak pernah disebut-sebut sebagai daerah asal ekspor. Belanda mencatatnya sebagai ekspor minyak Sumsel.

Elsbeth Locher Scholten menyinggung hal itu dalam bukunya yang berjudul Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda. Ia menceritakan keluhan Residen Jambi VE Korn dalam Memorie van Overgave pada tahun 1936 tentang betapa tertinggalnya Jambi dibandingkan dengan daerah-daerah tetangganya, seperti Sumsel dan Sumatera Barat. Saat itu, di Sumsel, sudah dibangun sejumlah ruas jalan aspal yang menghubungkan Palembang dengan kota-kota kecil lainnya. Namun, hal itu tidak dapat ditemui di Jambi.

Masyarakat lokal pun tidak dilibatkan dalam pengeboran minyak. Perusahaan tambang lebih banyak mendatangkan pekerja dari provinsi tetangga dan juga dari Jawa.

Di sisi lain, masyarakat Jambi tidak suka menjadi buruh di perusahaan tambang Belanda. Mereka lebih memilih menjadi majikan di kebun karetnya sendiri. Apalagi, kata pengamat ekonomi dari Universitas Batanghari, Pantun Bukit, harga karet saat itu menggiurkan. Dari hasil getah karet 1 kilogram, mereka dapat membeli 5 kg beras.

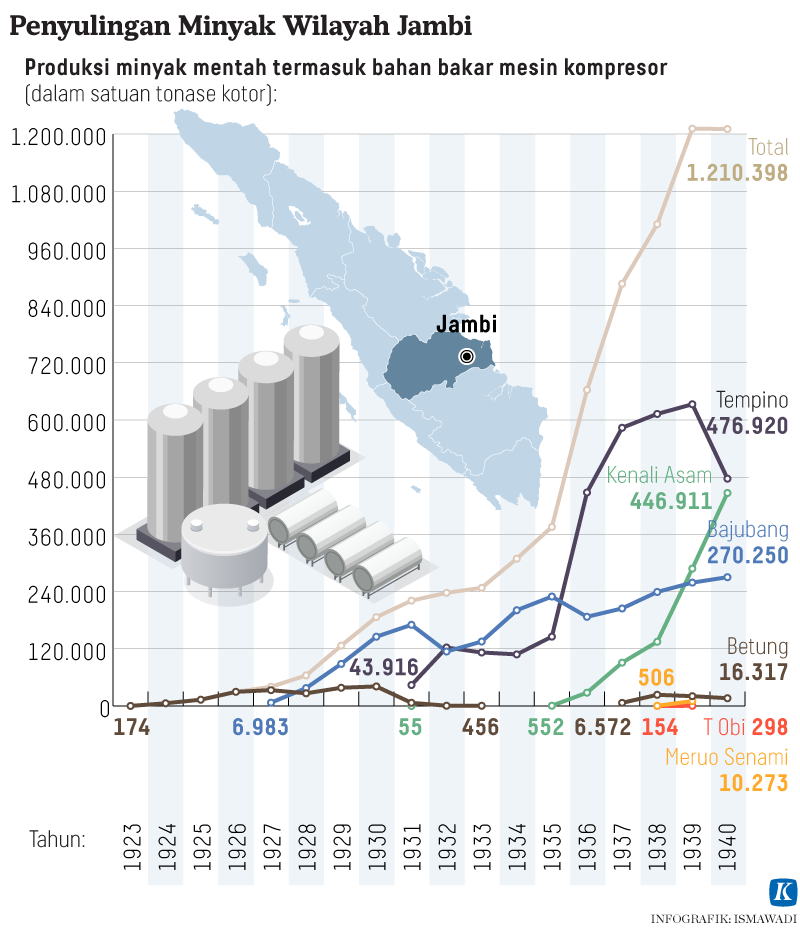

Bertambahnya sumur tambang semakin mendongkrak produksi minyak Jambi dari tahun ke tahun. Pada 1938, produksi minyak mencapai 1,1 juta kilogrosston (KGT) atau tonase kotor, naik dari tahun sebelumnya 1 juta KGT sebagaimana laporan NV NIAM yang berjudul Jaaverslag over 1940.

Seiring meningkatnya produksi, tenaga kerja yang dilibatkan pun bertambah banyak. Menurut Scholten, pengeboran minyak di Jambi menyerap sekitar 2.400 pekerja. Namun, mereka bukan warga lokal karena hampir semuanya merupakan buruh pendatang dari luar daerah.

Bagi masyarakat Jambi, komoditas karet dan beragam hasil kebun dan hutan jauh lebih menjanjikan. Karet, kelapa, cokelat, kopi, dan pinang menjadi sandaran ekonomi masyarakat. Bahkan, hasil dari komoditas karet di era kolonial disebut-sebut sebagai sumber utama pembangunan daerah itu. Tahun 1934 sampai 1936 berlaku bea karet yang memberikan keuntungan jutaan gulden. ”Dananya mengalir untuk pembangunan jalan, gedung, dan sumbangan pendidikan di Jambi,” kata Dedi Arman, peneliti sejarah dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang.

Meskipun menjadi sandaran hidup masyarakat sejak hampir seabad lalu, pengembangan komoditas kebun dan hutan nyaris terabaikan. Bahkan, sejak 10 tahun terakhir, harga karet terus menurun. Karena tanpa solusi memadai untuk mengatasi kejatuhan harga karet, ekonomi masyarakat kian meredup. Seiring itulah beragam aktivitas liar mulai tumbuh di mana-mana, termasuk tambang minyak ilegal.

Meskipun menjadi sandaran hidup masyarakat sejak hampir seabad lalu, pengembangan komoditas kebun dan hutan nyaris terabaikan.

Menjamurnya tambang liar bagaikan kudis di sekujur tubuh. Mencemari lingkungan dan mematikan ragam hayati di sekitarnya. Wilayah Bajubang yang diketahui sebagai sumber minyak mentah mulai diserbu warga. Kondisi itu dimanfaatkan para pemodal untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya dari minyak melalui tangan-tangan para pekerja yang berasal dari warga lokal maupun pendatang.

Bagi masyarakat, upah sebagai buruh minyak Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per hari jauh lebih menjanjikan ketimbang hasil menyadap karet yang harganya tengah jatuh. Kondisi itu memicu warga meninggalkan lahannya. Tanaman karet bahkan digusur menjadi sumur tambang.

Akhirnya, dalam sekejap, wilayah Bajubang menjelma menjadi ladang minyak. Akan tetapi, tak seperti Spindletop di tanah koboi Texas yang tumbuh pesat dari minyak, kehidupan masyarakat di Bajubang hadir dalam wajah kelam. Lebih dari 6.000 warga (hingga akhir tahun 2019) bertaruh nyawa di tengah semburan minyak yang kerap diwarnai ledakan dan kebakaran.

Sejak 2017, areal konservasi Hutan Taman Raya Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batanghari, hancur setelah dibuka lebih dari 1.500 sumur ilegal. Limbah minyak menggenangi danau-danau setempat sehingga berminyak. Ikan-ikan setempat pun mati.

Pada akhir 2019, operasi pemberantasan tambang minyak ilegal digelar aparat gabungan. Sebagian sumur mulai ditinggalkan para petambang. Namun, operasi tak serta-merta menyetop aktivitas ilegal itu. Para petambang rupanya sekadar berpindah lokasi.

Sumur-sumur baru dibuka di wilayah tetangganya, Sarolangun, persisnya di dalam areal hutan tanaman industri yang dikelola PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS). Hingga awal tahun ini, jumlah sumur ilegal mencapai 400-an titik.

Untuk menyembunyikan praktik liar itu, pemodal membangun pipa di antara tanaman sengon dalam hutan tersebut. Pipa sepanjang total 10 kilometer itu terhubung hingga ke luar hutan.

Dari tepi hutan, truk-truk siap menampung hasil tambang dan membawanya ke usaha-usaha penyulingan di Muaro Jambi dan Musi Banyuasin di Sumsel. Hasil penyulingan minyak diolah menjadi bahan bakar minyak sejenis solar, minyak tanah, dan premium, yang dipasarkan pedagang minyak eceran.

Manajer Distrik PT AAS, Firman Purba, menceritakan beratnya upaya menjaga konsesi dari rambahan para petambang. Saat ini, pencurian minyak mencapai 200.000 liter dari praktek tambang ilegal di hutan itu. Ini menimbulkan kerugian negara dan kerugian investasi yang besar.

Jika harga minyak 50 dollar AS per barel, potensi pendapatan negara yang menguap sedikitnya Rp 800 juta per hari. Itu belum termasuk ongkos yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lingkungan hidup yang tercemar akibat limbah minyak.

Saat ini, ribuan tanaman mati karena terpapar genangan limbah minyak. ”Semestinya, kami sudah bisa memanen sengon di areal yang luasnya 1.000 hektar. Namun, itu sulit dilakukan karena pasti akan menimbulkan bentrok (dengan pekerja tambang),” ujarnya.

Kerugian lainnya, investasi penanaman yang bernilai total Rp 2 miliar dipastikan lenyap akibat matinya tanaman karena tergenang limbah minyak. Potensi kehilangan hasil kayu sekitar 125.000 meter kubik. ”Kerugiannya akan sangat besar jika kerusakan lingkungan terus meluas,” ujarnya.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Eduward Hutapea menyebut, persoalan tambang minyak ilegal di kawasan hutan itu telah menuai perhatian khusus. Ia mengakui, setelah dilakukan upaya pemberantasan, aktivitas tambang liar malah semakin parah. Penanganan itu membutuhkan kekuatan yang lebih besar.

Kepala Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Albertus Rachmad Wibowo pada Januari lalu memastikan akan berupaya menghentikan aktivitas liar di sana. Tak hanya itu, ia pun tengah mengejar pemodalnya.

Setelah mengumpulkan data, akhirnya operasi digelar. Tim aparat gabungan polisi dan polisi hutan memutus 10 kilometer pipa minyak ilegal, menutup puluhan sumur tambang, serta menghancurkan berbagai peralatan tambang hingga bak-bak penampungan minyak pada 3 dan 4 Februari lalu. Langkah itu menuai apresiasi.

Ketegasan aparat soal hukum, disebut Pantun Bukit, sebagai langkah penting yang harus diambil. Namun, hendaknya jangan berhenti hanya pada penutupan lokasi. Aparat harus mampu memberantas para pemodalnya.

Langkah berikutnya ialah membenahi ekonomi masyarakat yang terpuruk. Di sini, pemerintah daerah harus dapat menjalankan perannya.

Pengelolaan komoditas unggulan harus segera dijalankan. Menurut Pantun, komoditas unggulan karet yang mendatangkan kesejahteraan sejak era kolonial sudah terlalu lama diabaikan. Selama puluhan tahun, Jambi tidak mampu membangun industri hilirnya.

Saat harga karet dunia turun beberapa tahun terakhir, petani tak berdaya. Ekonomi masyarakat jatuh ke titik terendah. ”Jika dulu harga 1 kg karet setara 5 kg beras, sekarang 1 kg karet hanya dapat 0,5 kg beras,” ujarnya.

Tanpa penanganan cepat, tambang ilegal akan terus meluas dan menyisakan kehancuran lingkungan, juga memperparah derita alam dan manusia.

Padahal, jika industri hilir sudah dibangun, komoditas perkebunan takkan sehancur saat ini. Petani tidak perlu beralih meninggalkan kebun untuk menjadi buruh tambang liar.

Tanpa penanganan cepat, tambang ilegal akan terus meluas dan menyisakan kehancuran lingkungan, juga memperparah derita alam dan manusia.

Jangan sampai itu berlanjut!