Obat Herbal dan “Covidiot”

Penggunaan ramuan herbal memang biasa dalam dunia medis, namun harus menempuh beragam uji validitas. Kombinasi antara pemahaman yang keliru tentang ramuan herbal dan media informasi, justru hanya memperkuat klaster covidiot di masa pandemi Covid-19 yang belum reda. Istilah covidiot disematkan kepada seseorang yang bertindak semaunya atau mengabaikan temuan ilmiah, pemikiran logis, maupun anjuran kesehatan terkait pandemi Covid-19.

Pengobatan tradisional dengan racikan herbal atau tanaman-tanaman sudah digunakan sejak berabad-abad silam. Sejarah panjang ramuan herbal ini memanfaatkan bagian daun, batang, dan akar tanaman serta memadukan kepercayaan lokal. Ramuan herbal ini berkhasiat mengobati berbagai penyakit sebelum hadirnya pengobatan modern, dan umumnya tercatat dan terdaftar secara resmi.

Salah satu contohnya ialah racikan herbal dari daratan China yang tercatat dalam Ben Cao Gang Mu atau Compendium of Materia Medica (1518-1593). Warisan dunia yang diakui UNESCO ini berisi analisis dan deretan daftar tanaman, hewan, mineral, serta berbagai materi lainnya yang dipercayai dapat mengobati berbagai penyakit. Kumpulan analisis yang ditulis Li Shizhen ini, kemudian hari memberikan pengaruh besar pada perkembangan dunia farmasi, khususnya di Asia Timur pada abad ke-16.

Begitu pula dengan pengobatan tradisional India yang tertuang dalam Ayurveda (Bahasa Sansekerta: ilmu pengetahuan tentang hidup). Salah satu bagian dari kitab suci Hindu ini berisikan pengobatan alami dengan prinsip keseimbangan antara tubuh, pikiran, hati, dan lingkungan sekitar. Ajaran dari Ayurveda sampai saat ini masih dipraktikkan, seperti ramuan herbal, terapi pijat, yoga, dan meditasi.

Kedua pengobatan tersebut menjadi contoh cara pengobatan tradisional yang kemudian diakui secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun UNESCO. Di hadapan beragamnya pengobatan tradisional, sikap WHO memang hati-hati sembari tetap menerimanya sebagai bentuk kearifan budaya lokal. Segala jenis pengobatan tradisional itu bukan ditinjau dari segi medis saja, melainkan juga segi etika di dalamnya.

Dalam tulisan Herbal Medicine Research And Global Health: An Ethical Analysis (2008), Jon Tilburt dan Ted Kaptchuk menyatakan bahwa kendati pengobatan herbal dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit, perdebatan atasnya masih berlangsung. Untuk permasalahan penyakit tertentu, pengobatan herbal justru diakui membawa harapan di tengah buntunya riset pengobatan modern.

Kedua penulis menyorot kasus penggunaan ramuan herbal dari tanaman Bunga Afrika untuk mengobati virus HIV. Dituliskan bahwa masyarakat setempat dan pemerintah di Afrika memiliki kepercayaan bahwa ramuan herbal dari Bunga Afrika dapat menjadi antivirus HIV. Ramuan herbal tersebut dapat menguatkan sistem imun tubuh sehingga virus HIV dapat hilang dari tubuh penderita.

Kepercayaan tersebut mendapatkan sorotan dan kontroversi dari dunia farmasi internasional. Dalam penelitian lebih lanjut, para pakar justru menemukan bahwa efek samping dari ramuan herbal Bunga Afrika itu berbahaya karena berpotensi meracuni hati dengan dosis yang tinggi. Sayangnya, segi etik dari pengobatan ini mengesampingkan uji validitas sehingga justru menjadikan pasien sebagai korban.

Senada dengan temuan ini, kalangan pakar lainnya juga menyorot kekhawatiran yang sama. Dalam laporan berjudul African Herbal Medicines in The Treatment of HIV: Hypoxis and Sutherlandia, pengobatan tradisional cenderung mengesampingkan metode riset obat-obatan dan tidak memiliki aturan jelas (misalnya dalam pemakaian atau dosis). Masalahnya, pengobatan tradisional kerap sudah dipercaya oleh masyarakat setempat dan diwariskan turun temurun.

Kritik atas ramuan herbal tersebut diakhiri dengan rekomendasi jalan tengah. Maksudnya, demi manfaat yang lebih besar, pengobatan tradisional juga harus diuji validitasnya dengan cara-cara modern. Tidak menutup kemungkinan, ramuan herbal tersebut digabungkan dengan obat modern atau justru menggantikannya.

Obat SARS

Penelitian ketat tentang penggunaan ramuan herbal pernah dilakukan sebelumnya. Tepatnya, WHO meneliti penggunaan pengobatan tradisional China dan pengobatan modern ala Barat dalam mengatasi virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada 2004 lalu. Laporan WHO yang terdiri dari 21 proyek penelitian ini bertujuan untuk menemukan penanganan, rehabilitasi, dan pencegahan virus SARS yang pernah mewabah pada 2002-2003.

Penelitian diawali dengan adanya pengobatan tradisional menggunakan ramuan herbal yang digunakan untuk pasien SARS di China dan Singapura. Kala itu, pengobatan tradisional China, baik ramuan herbal dan terapi, diaplikasikan di 102 dari 195 rumah sakit di China yang khusus menangani SARS. Tidak hanya di rumah sakit, namun cara-cara tradisional itu diklaim dapat mencegah menyebarnya virus SARS bagi masyarakat di sana.

Ada dua ramuan herbal yang populer dikonsumsi untuk mencegah dan mengobati SARS kala itu, yaitu sang ju yin dan yu ping feng san. Keduanya merupakan racikan dari 12 tanaman obat: Folium Mori, Flos Chrysanthemi, Semen Armeniacae Amarum, Fructus Forsythiae, Herba Menthae, Radix Platycodonis, Radix Glycyrrhizae, Rhizoma Phragmitis, Radix Astragali, Radix Saposhnikoviae, Folium Isatidis, dan Radix Scutellariae. Ramuan in telah digunakan sejak dulu dan tercatat tidak memiliki efek samping bagi penggunanya.

Berbekal metode ilmiah, para ahli selanjutnya meneliti validitas pengobatan tradisional China yang saat itu memainkan peranan besar dalam meredam wabah SARS. Pada 8-10 Oktober 2003, ada 68 peneliti dari tujuh negara yang menghadiri forum akbar untuk membahas permasalahan ini. Setelah tiga hari pertemuan, mereka sepakat bahwa meskipun pengobatan tradisional China memiliki peran, tidak ada satu-satunya cara yang benar-benar ampuh untuk mengatasi virus ini.

Melalui observasi klinis antara kedua pengobatan tersebut ditemukan benang merah. Pengobatan tradisional China terbukti dapat mengintervensi atau menghambat virus di tubuh pasien pada tahap demam, batuk, dan sesak napas (tahap awal terpapar SARS). Sedangkan pengobatan modern lebih berpengaruh pada peningkatan imunitas dan mencegah perkembangan virus di tubuh pasien. Intinya, pengobatan modern tidak akan efektif jika virus penyebab SARS sudah terlanjur kuat ketika di awal menyerang korban.

Tidak cukup di situ, pengobatan herbal dari China diterima sebagai bentuk perawatan bagi pasien yang dinyatakan telah sembuh. Cairan rebus-rebusan herbal tersebut perlu dikonsumsi hingga dua minggu setelah pasien meninggalkan rumah sakit. Selain memulihkan kondisi tubuh, ramuan tersebut dinyatakan mampu memperbaiki fungsi hati pasien.

Bertolak dari penelitian para ahli ini, ramuan herbal nyatanya dapat diakui sebagai salah satu solusi mengalahkan virus melalui berbagai metode dan uji ilmiah. Sebelum adanya uji validitas, ramuan herbal belum patut diklaim sebagai obat medis, apalagi disebarluaskan dengan narasi sebagai antivirus. Alih-alih memberikan solusi, yang terjadi justru penyesatan informasi.

Klaster “covidiot”

Seiring dengan hadirnya pandemi Covid-19 di dunia dan khususnya di Indonesia, muncul pula banyaknya informasi di masyarakat. Banjirnya informasi ini di satu sisi sebagai sebuah anjuran atau peringatan, meskipun di sisi lain sarat pula dengan kebohongan. Sayangnya, masyarakat selalu menjadi korban akibat informasi keliru yang dibuat oleh pihak tertentu.

Istilah covidiot disematkan kepada seseorang yang bertindak semaunya atau mengabaikan temuan ilmiah, pemikiran logis, maupun anjuran kesehatan terkait pandemi Covid-19. Dalam praktiknya, para pihak yang mengabaikan pandemi ini menyebarkan isu melalui media sosial dan seiring waktu memiliki pengikut sehingga membentuk suatu kelompok atau klaster tersendiri.

Di Indonesia, sosok I Gede Ari Astina atau Jerinx sempat menjadi sorotan terkait klaimnya bahwa Covid-19 merupakan hasil konspirasi global. Ia percaya bahwa penyebaran Covid-19 merupakan rekayasa Bill Gates dan Rockefeller guna menyatukan seluruh sistem di dunia. Tidak perlu menelusuri maksud lebih lanjut dari pernyataan ini, intinya Jerinx menaruh curiga pada media massa dan tidak mempercayai temuan WHO.

Jerinx kemudian menjadi tersangka terkait dengan laporan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali. IDI melaporkan Jerinx ke polisi karena menganggap unggahan Jerinx di medsos tentang IDI bermuatan pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Jerinx, I Wayan Suardana, mengatakan unggahan kliennya merupakan ekspresi masyarakat meminta penjelasan mengenai praktik tes cepat Covid-19 yang menjadi syarat mengakses layanan kesehatan.

Kemudian ada musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji yang mengomentari sebuah foto yang diambil Joshua Irwandi dari National Gerographic Indonesia. Dalam salah satu pernyataannya, Anji kembali menaruh curiga pada media massa yang memberitakan bahaya Covid-19. Akhirnya, kasus ini berakhir dengan mediasi antara Anji dengan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Tidak sampai sebulan kemudian, Anji kembali hadir di media sosial dengan berita temuan ramuan herbal yang mampu menjadi penyembuh atau penangkal Covid-19. Bersama dengan Hadi Pranoto, Anji sempat mengunggah video wawancara tentang temuan ini. Ramuan herbal milik tim Formula Antibodi Covid-19 bentukan Hadi Pranoto itu pun langsung menuai kontroversi di media massa.

Bicara soal ramuan herbal, tanpa perdebatan mengenai validitas ramuan yang diklaim obat antibodi tersebut, jelas bahwa temuan Hadi Pranoto tidak sesuai dengan kaidah medis yang telah ditentukan oleh WHO. Kini, polemik ini berujung pada aksi lapor melapor antara Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid, Anji, dan Hadi Pranoto.

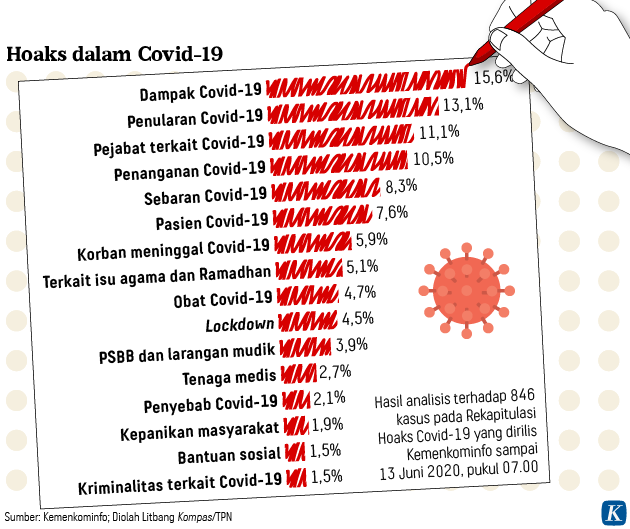

Terlepas dari berbagai asumsi, kecurigaan, maupun teori konspirasi lainnya, perlu diakui bahwa informasi palsu seputar Covid-19 masih terus bergulir. Bagi mereka yang percaya pedoman kesehatan dari pemerintah, berita ini dapat dilihat sambil lalu. Akan tetapi, bagi mereka yang kurang mendapat informasi, informasi atau rumor semacam ini justru menjadikan mereka kebas dengan anjuran akan bahaya pandemi.

Kelompok ini dapat menjadi covidiot yang bertindak sesuai asumsi mereka dan tak menghiraukan temuan ilmiah atas penyakit ini. Bahayanya, sikap ini cenderung mengabaikan pedoman kesehatan dan berpotensi menyebarkan Covid-19 di masyarakat. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa klaster covidiot ini tetap ada?

Butuh pegangan

Jauh sebelum klaster bebal ini muncul, filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche telah menuliskan konsep mengenai genealogi (asal usul) kepercayaan. Dalam buku Thus Spoke Zarathustra, filsuf Nietzsche menjelaskan bahwa kelompok orang seperti ini cenderung tidak terbuka pada pemahaman lain selain yang ia percayai. Bukan sekadar menaruh kecurigaan, namun kelompok ini percaya bahwa dunia bekerja sesuai alam pikirannya.

Lebih lanjut, mereka cenderung memperjuangkan habis-habisan dan melawan apa pun yang tidak sesuai dengan yang mereka yakini. Segala cara dilakukan, mulai dengan membangun narasi yang logis hingga menghubung-hubungkan fakta demi mendukung argumentasi mereka. Intinya, mereka membutuhkan justifikasi atas kepercayaan mereka, maka percuma saja bila menyodorkan mereka berbagai fakta dan temuan ilmiah.

Keyakinan buta ini bukan tanpa alasan, di balik sikap ini sesungguhnya ada ketakutan bahwa mereka tidak dapat menghadapi realitas yang sebenarnya terjadi. Dalam konteks ini, mereka takut bahwa sebenarnya Covid-19 itu nyata, mereka menjadi korbannya baik secara kesehatan maupun ekonomi, dan akhirnya berhadapanan dengan bahaya kematian. Seperti kelompok lainnya, klaster covidiot ini memerlukan patron yang mempersatukan mereka.

Dalam psikologi sosial, munculnya kelompok ini dapat dipahami dengan pendekatan konsep konformitas (Jeannes, 1932). Dengan pendekatan konformitas, kelompok covidiot ini terbentuk karena perilaku ikut-ikutan atas tindakan orang lain. Di konteks Covid-19, golongan orang yang percaya pada teori konspirasi atau di luar hal–hal ilmiah terkait Covid-19 sekadar mengekor sosok yang sebelumnya mencetuskan ide ini.

Ketidaktahuan memang menjadi penyebab utamanya. Sayangnya, makin besar keyakinan sosok tersebut dalam menggiring narasi konspirasi, makin kuat pula keyakinan para pengikutnya. Ketidaktahuan ini pun kerap merugikan pihak lainnya, masyarakat yang patuh pada pedoman kesehatan justru dapat menjadi korban bila berinteraksi dengan orang tanpa gejala dan bersikap acuh.

Berhadapan dengan ini, maka bahaya infodemik atau misinformasi masih perlu diwaspadai. Selama kebebasan berpendapat mendapat ruangnya di media sosial, infodemik dapat muncul kapan pun dalam masalah apa pun. Penyebar informasi yang keliru ini dapat saja tidak sengaja karena tidak tahu atau memang menyebarkannya dengan sengaja.

Pikiran yang jernih, emosi yang stabil, dan kemampuan mengkiritisi informasi yang dijumpai menjadi syarat mutlak agar dapat membedakan benar atau tidaknya suatu informasi. Masyarakat pun perlu ingat agar meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Permasalahan pandemi Covid-19, seperti pemanfaatan obat herbal untuk Covid-19, serta pengembangan obat dan vaksin Covid-19, perlu ditelaah dalam koridor kesehatan, bukan konspirasi ala elite global.