Petani dan Rakyat Kecil dalam Pusaran Proklamasi RI

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 melayangkan ingatan kita pada sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, di balik itu dan juga peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945 yang mendahuluinya, ada kontribusi orang-orang kecil, terutama kaum petani yang bergerak bersama di pusat pusaran kemerdekaan Republik Indonesia.

Mereka, kaum cilik ini, adalah sekrup kecil dalam roda gerak sejarah Indonesia. Tanpa sekrup-sekrup itu, mesin revolusi Indonesia tidak akan bergerak membuka pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.

Selepas petang tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda bersitegang dengan Soekarno dan Hatta. Pemuda Soebadio Sastrosatomo (tokoh Partai Sosialis Indonesia/PSI) dan pemuda Subianto Djojohadikusumo (putra dari Margono Djojohadikusumo dan paman dari Prabowo Subianto) berselisih pendapat dengan Bung Hatta.

Malam harinya, sekitar pukul 21.00, Bung Hatta dijemput Ahmad Soebardjo (putra Aceh yang kelak menjadi Menteri Luar Negeri RI yang pertama) ke rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56.

Para pemuda revolusioner itu bermarkas di sebuah rumah di Jalan Menteng Raya Nomor 31. Sejak masa Sumpah Pemuda tahun 1928, pemuda-pemudi aktivis kebangsaan sudah bergiat di kawasan sekitar Sekolah Pendidikan Dokter Hindia (Stovia) dan kampus-kampus yang kini menjadi bagian dari Universitas Indonesia (UI) Salemba.

Selepas petang tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda bersitegang dengan Soekarno dan Hatta.

Ketika itu malam bulan Ramadhan. Dalam buku karangan Her Suganda, Rengasdengklok: Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945, pemuda Wikana bersitegang dengan Bung Karno. Wikana adalah pemuda asal Sumedang, Jawa Barat, yang berjejaring dengan Bung Karno sejak tahun 1930-an dan kemudian hilang pascaperistiwa 1965, yakni pada 1966.

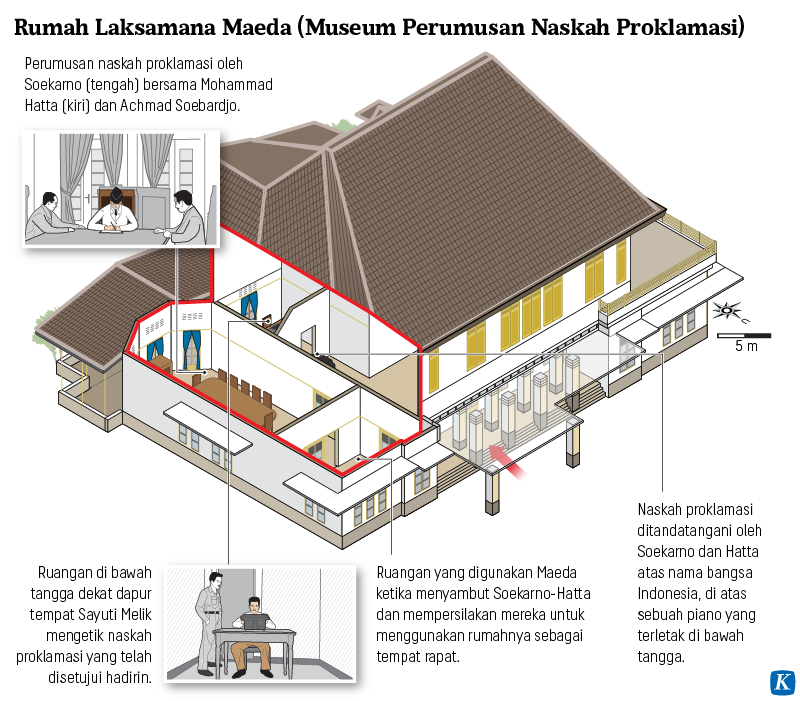

Wikana, yang memiliki hubungan khusus dengan Laksamana Muda Tadashi Maeda, berhasil melobi Maeda. Perumusan Proklamasi kemudian dilakukan pada 16 Agustus 1945 malam di kediaman Maeda yang kini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat.

Para pemuda ketika itu meyakini pada 14-15 Agustus 1945 Jepang sudah bertekuk lutut kepada Serikat (sebutan untuk Sekutu ketika itu). Kaisar Hirohito menyampaikan Pidato Gyuokon Hoso atau Pidato Suara Permata tanggal 15 Agustus 1945 pukul 12.00 waktu Tokyo atau pukul 10.00 pagi waktu Jakarta yang menyatakan Jepang menyerah kepada Sekutu.

Des Alwi, anak angkat Sutan Sjahrir, semasa hidupnya pernah bercerita kepada penulis tentang adanya radio rahasia untuk memonitor siaran Sekutu yang dioperasikan Sjahrir dan kawan-kawan dari gerakan antifasis Jepang di kawasan Puncak, Bogor.

Menurut Des Alwi, kemungkinan besar berita menyerahnya Jepang lah yang membuat para pemuda bergerak memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita itu didapat dari jaringan radio gelap tersebut.

Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo kemudian mendatangi kantor pemerintahan militer Jepang (Gunseikanbu) di tempat yang kini berada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta.

Mereka tidak mendapati pejabat Angkatan Darat (Rikugun) yang dapat memberikan keterangan. Mereka lantas mendatangi penghubung Angkatan Laut Jepang (Kaigun) Laksamana Muda Tadashi Maeda di kantornya yang sekarang menjadi kompleks Markas Besar TNI AD di Medan Merdeka Utara. Namun, menurut Maeda, belum ada informasi dari Tokyo.

Sehari sebelumnya, yakni 14 Agustus 1945, sepulang dari Dalat, Vietnam, Bung Hatta ditemui Sutan Sjahrir—kelak Perdana Menteri RI—sekitar pukul 14.00. Sjahrir mengabarkan Jepang sudah kalah. Sjahrir meminta agar pernyataan kemerdekaan tidak disampaikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena rawan dicap sebagai bentukan Jepang.

Sjahrir meminta agar pernyataan kemerdekaan tidak disampaikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena rawan dicap sebagai bentukan Jepang.

Sementara Bung Hatta menginformasikan Marsekal Terauchi di Dalat tidak menyinggung kekalahan Jepang kecuali menawarkan kemerdekaan Indonesia yang waktu pengumumannya diserahkan kepada PPKI. Marsekal Count Hisaichi Terauchi adalah penguasa militer Jepang untuk Asia Tenggara kala itu.

Lembaga PPKI ketika itu dipimpin ketuanya, Soekarno, dan wakil Mohammad Hatta dan beranggotakan Soepomo, KRT Radjiman Wedyodiningrat, RP Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Rais Aam Nahdlatul Ulama), Ki Bagus Hadikusumo (sesepuh Muhammadiyah), Otto Iskandardinata, Abdoel Kadir, Pangeran Soerjohamidjojo, dan Pangeran Poerbojo.

Anggota lainnya adalah Mohammad Amir, Abdul Abbas, Mohammad Hasan, GSSJ Ratulangi (tokoh Minahasa), Andi Pangerang (tokoh Sulawesi Selatan), A Hamidan, I Goesti Ketoet Poedja (tokoh Sunda Kecil, kelak Gubernur pertama Sunda Kecil asal Singaraja, Bali), Johannes Latuharhary (tokoh Maluku), dan Yap Tjwan Bing (tokoh peranakan Tionghoa).

Dalam catatan Her Suganda, pada 16 Agustus 1945, tanpa sepengetahuan pihak Jepang, jumlah anggota PPKI ditambah lagi enam orang, yakni Wiranata Kusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Soebardjo. Namun, Soebardjo menolak, sama seperti pemuda Sukarni dan Adam Malik yang juga diajak bergabung ke dalam PPKI.

PPKI berkantor di tempat yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri di Pejambon, Jakarta Pusat. Para anggota PPKI tinggal di Hotel Des Indes, hotel termewah saat itu dan salah satu hotel terbaik di Asia, yang kini menjadi kompleks pertokoan Duta Merlin.

Rapat petani dan Djiauw Kie Siong

Pengaruh Jepang yang masih kuat secara militer di Jakarta membuat para pemuda terpaksa ”menculik” Bung Karno dan Bung Hatta dan membawanya ke Rengasdengklok, tepatnya di Markas Chudan (Kompi) dari Daidan (Batalyon) II Pembela Tanah Air (Peta) Purwakarta.

Perjalanan berlangsung selepas sahur pada 16 Agustus 1945. Pemuda Sukarni saat itu berseragam militer Jepang dan membawa senjata pistol yang berulang kali dimainkannya sepanjang perjalanan dari Jakarta menuju Rengasdengklok. Di sebelahnya duduk pemuda Soebardjo yang juga tidak kalah gelisahnya sepanjang perjalanan.

Mohammad Roem dalam Kompas edisi Senin, 15 Agustus 1983, mengisahkan, perjalanan pergi-pulang dari Jakarta-Rengasdengklok berlangsung menjelang petang tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, langit di Jakarta terlihat memerah.

Sukarni berkata, ”Lihatlah. Itu lihat sudah mulai. Revolusi sedang berkobar seperti yang kita harapkan. Jakarta sudah terbakar. Lebih baik kita cepat-cepat kembali ke Rengasdengklok.”

Bung Karno menyuruh perjalanan tetap dilanjutkan. Setelah didekati, warna merah menyala itu ternyata kobaran api yang berasal dari timbunan jerami yang dibakar seorang petani. Soebardjo pun meminta Sukarni menyimpan pistolnya. ”Dan, cukup sampai sini saja main pahlawan-pahlawanan.”

Pagi hari saat di Rengasdengklok, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke rumah seorang petani Tionghoa, Djiauw Kie Siong, yang rumahnya berada di sebelah utara klinik dan garasi Markas Daidan (Kompi) Peta di Rengasdengklok. Jaraknya 1 kilometer dari pusat kota kecamatan di Kabupaten Karawang. Karawang adalah salah satu lumbung padi di Jawa Barat.

Keberadaan petani Tionghoa di pinggiran Jakarta seperti di Bekasi, Karawang, dan Tangerang adalah bagian dari keseharian kehidupan sejak berabad silam. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Muhammad Yamin pernah menulis catatan tentang petani Tionghoa di pelosok Tangerang yang, menurut dia, kehidupan kesehariannya sama saja dengan anak negeri lainnya.

Ketika itu, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan di rumah kayu milik Djiauw Kie Siong bersama Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra yang masih balita. Di saat yang sama, para pemuda, yakni Sukarni, dokter Soetjipto, dan Singgih, mendatangi Soncho (Camat) Rengasdengklok Soejono Hadipranoto. Mereka mengatakan telah mengantar pemimpin Indonesia, yakni Bung Karno dan Bung Hatta, untuk menghadap Chudan (Komandan Kompi) Soebeno.

Para pemuda meminta Camat Soejono Hadipranoto untuk mengumumkan pernyataan sejak saat ini bahwa ”Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, yang berkuasa penuh dalam negaranya sendiri yang berbentuk republik, Republik Indonesia”.

Camat Rengasdengklok diminta juga untuk menyiapkan bendera Merah Putih dan mengumpulkan rakyat sebanyak mungkin yang berada di sekitar kantor kawedanan serta semua pegawai kantor yang berkumpul di kantor kawedanan.

Hari itu, kebetulan bertepatan dengan rapat pengumpulan padi dan Koperasi Padi (Kumiai). Camat Soejono Hadipranoto diminta menutup upacara dengan ucapan ”Bangsa dan negara Indonesia sejak detik ini merdeka”.

Para pemuda mengaku sudah menahan wedana atasan Soejono. Namun, para pemuda menyadari bahwa mereka bukanlah penguasa wilayah sehingga meminta Camat Rengasdengklok membuat apel rakyat, mengibarkan bendera Merah Putih, dan mengumumkan kemerdekaan Indonesia.

Sekitar pukul 08.30, setelah berunding, Camat Soejono menyanggupi dan berbagi tugas dengan Camat Batujaya untuk menerima tamu dari luar kabupaten, lalu diantarkan kepada Chudan. Sementara Camat Pedes mengumpulkan rakyat dari Pasar Rengasdengklok dan Fuku Guncho diminta menyiapkan bendera Merah Putih ukuran 2 meter x 1 meter.

Massa pun dikumpulkan. Soejono mengenang, mereka adalah tukang sayur, tukang ikan, tukang gerabah, kusir sado, petani, tukang kain, pegawai rendahan, pejabat setempat, mantri pengairan, mantri hewan, mantri kesehatan, juru rawat, mandor jalan, juru tulis, juru ukur, juru telepon, dan lainnya yang kesemuanya rakyat kecil.

Mereka terkesima ketika bendera Jepang, Hinomaru, diturunkan. Secara de facto, Jepang kalah. Namun, kekuasaan militer, laras bedil Arisaka yang panjang, dan sangkur terhunus masih menjadi pemandangan di seantero Jawa dan wilayah Indonesia yang masih dikuasai Jepang.

Camat Soejono kemudian memerintahkan untuk mengibarkan Sang Merah Putih. Suaranya tercekat, tidak ada aba-aba memberikan hormat. Semua dengan takzim melihat bendera Merah Putih naik dan berkibar di tiang bendera.

Soejono pun berpidato mewartakan kekalahan Jepang. Lalu, dia menggelorakan emosi massa dengan menyatakan, ”Dan, Pemerintah Dai Nippon yang ada di Indonesia ini akan mengadakan serah terima dengan pimpinan Tentara Serikat. Dan, kita rakyat Indonesia beserta kekayaan seisi Bumi Indonesia ini akan pula diserahterimakan sebagai barang inventaris oleh Pemerintah Dai Nippon kepada Tentara Serikat.”

”Maukah saudara diserahterimakan seperti berkas-berkas surat dan barang-barang inventaris begitu saja oleh bala tentara Dai Nippon kepada Serikat? Iya Saudara? Maukah saudara-saudara diperlakukan demikian,” lanjutnya.

Rakyat kecil dan segenap peserta upacara berteriak, ”Tidaaaakkkk….”

Dengan air mata terharu membasahi pipi, Soejono kembali mengulang pertanyaan beberapa kali yang disambut teriakan, ”Tidaakkk… tidaakkk….”

Hadirin riuh-rendah menyambut pidato, bertepuk tangan, dan bersorak. Ada yang berseru, ”Hidup!” Ada yang berteriak, ”Merdeka!” Semua larut dalam luapan kegembiraan. Rakyat kecil dan semangatnya adalah bahan bakar revolusi kemerdekaan Indonesia!

Camat Rengasdengklok mengingatkan hadirin bahwa sejak saat itu Indonesia sudah merdeka. Dia meminta rakyat mengingat dan menyampaikan pesan kepada saudara, tetangga, dan kenalan tentang kemerdekaan Indonesia ini.

Massa pun bubar dengan semangat dan gembira. Adapun rombongan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta petang harinya. Malam harinya, masih tanggal 16 Agustus 1945, mereka sudah berada di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menyiapkan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mereka mengetik naskah itu dengan sebuah mesin ketik Jerman. Sejarawan Didi Kwartanada mengatakan, belum dipastikan apakah mesin ketik itu diambil dari kapal selam Jerman (U-Boot) Angkatan Laut Jerman yang diinternir Jepang di Tanjung Priok ataukah dari Kantor Konsulat Jerman Nazi di Batavia. Kantor Konsulat Jerman Nazi itu berada di tempat yang sekarang menjadi kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Tadashi Maeda mempunyai perwira kepercayaan Shigetada Nishijima yang mempekerjakan dua intel Jepang. Penulis buku Jejak Intel Jepang, Wenri Wanhar, menjelaskan, para intel Jepang itu bekerja sebagai wartawan, yakni Ichiki Tatsuo—Pemimpin Redaksi Koran Asia Raja, tempat wartawan legendaris Rosihan Anwar bekerja—dan Tomegoro Yoshizumi yang menjadi kepala intelijen Kaigun.

Kelak pada tahun 1958, Bung Karno membuat monumen di Tokyo untuk mengenang Ichiki dan Yoshizumi yang gugur dalam perang kemerdekaan Indonesia.

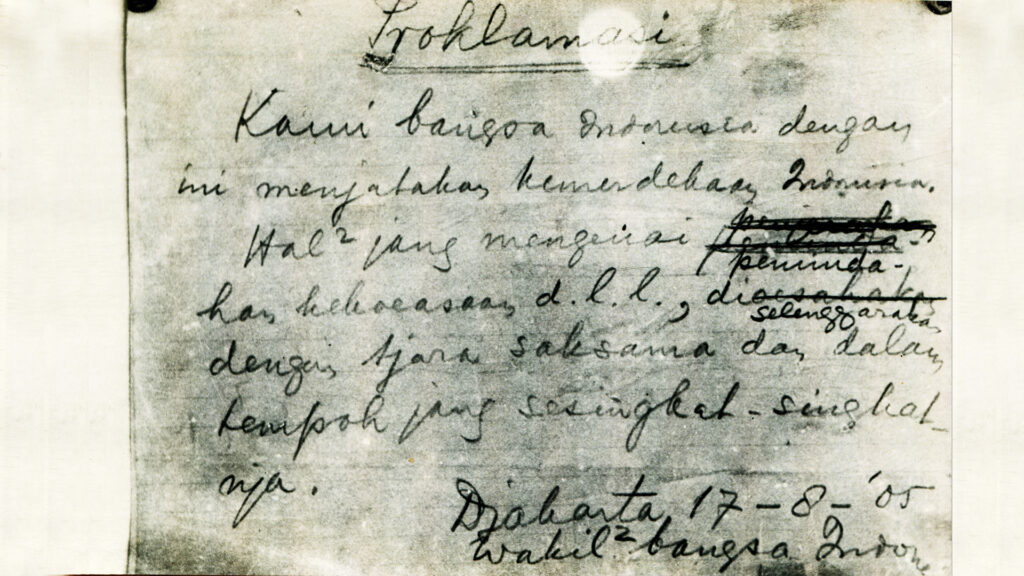

Malam itu, Ibu Fatmawati menyiapkan bendera Merah Putih yang dijahitnya dan kelak menjadi bendera pusaka yang dihadirkan dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Menjelang dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, selesailah naskah Proklamasi Kemerdekaan RI yang dirumuskan Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebardjo, dan dihadiri BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Soediro.

Anak tani mewartakan Proklamasi

Roda sejarah bergulir. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00.

Diawali pembacaan Proklamasi dengan khidmat oleh Bung Karno, disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Chudan (Komandan Kompi) Daidan I Peta Jakarta Latief Hendraningrat dan Suhud. Selanjutnya Soewirjo, Wakil Walikotapradja Jakarta, memberikan pidato.

Momentum itu diabadikan dua pewarta foto asal Minahasa, Frans Mendur dan Alex Mendur (fotografer kantor berita Domei). Mereka memburu momen bersejarah itu sejak pukul 05.00 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Frans Mendur berhasil menyembunyikan foto-foto jepretannya dengan menguburkannya di dekat pohon di kantor harian Asia Raja. Sementara Alex Mendur ditangkap tentara Jepang dan foto-fotonya disita. Karena situasi keamanan, foto-foto itu baru dapat dicetak pada Februari 1946.

Selepas Proklamasi, bagaimana menyebarkan berita tersebut? Kantor berita dikuasai Jepang. Radio pun mengalami sensor. Kalaupun ada, jumlahnya terbatas.

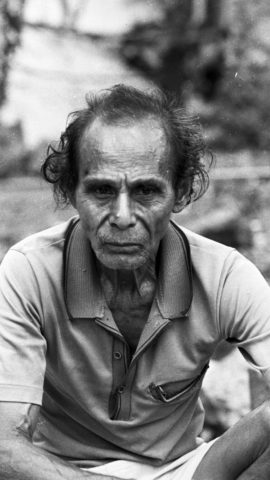

Bung Karno kemudian meminta Riwu Ga, anak angkatnya yang berasal dari Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, untuk mengibarkan bendera. Riwu Ga mengenal pasangan Soekarno-Inggit Garnasih sejak di pembuangan di Ende, Flores, tahun 1934. Pemuda kelahiran 1918, yang berasal dari keluarga petani sederhana dan bekerja serabutan di luar bidang pertanian ini, segera menjalankan perintah Bung Karno.

Laporan harian Kompas pada 21 Agustus 1996 yang ditulis Anwar Hudijono menulis, Bung Karno memanggil Riwu Ga dan memintanya, ”Sebarkan kepada rakyat Jakarta, kita sudah merdeka. Bawa bendera.”

Riwu Ga kemudian mengibarkan bendera dan berteriak dengan corong pengeras suara keliling Jakarta dan berhenti di mulut-mulut gang. Ia naik di atas jip terbuka yang dikemudikan Sarwoko, adik Mr Sartono asal Pura Mangkunegaran, Solo, yang kelak menjadi Ketua Parlemen Pertama Indonesia.

Riwu Ga dengan lugas, sederhana, dan penuh semangat berteriak, ”Rakyat Indonesia sudah merdeka. Kita sudah merdeka, merdeka, merdeka!”

Rakyat menyambut gegap gempita. Sambil mengepalkan tangan ke udara, mereka berteriak, ”Merdeka!” Tidak sedikit yang menangis. Semua histeris larut dalam kebanggaan dan kebahagiaan.

Penyebaran kabar kemerdekaan berlangsung di tengah situasi Jakarta yang genting. Serdadu Jepang yang patah arang karena kalah perang, emosi yang dapat meledak sewaktu-waktu, rencana kedatangan serdadu Inggris dan Sekutu, serta nasib puluhan juta rakyat Indonesia berada dalam satu pusaran kegentingan kehidupan negeri bernama Indonesia.

Setelah Soekarno resmi menjadi presiden, Riwu Ga pelan-pelan menyingkir pulang kampung ke Kupang, NTT. Namun, kedekatan hubungan ayah dan anak tak sirna. Ketika Bung Karno berkunjung ke Kupang tahun 1951, ia sempat meminta Riwu Ga untuk memijatnya. Sebagai anak dan abdi yang setia, Riwu Ga juga menemani Bung Karno di kala tidur dengan berbaring di bawah ranjang.

Tahun 1957, Bung Karno kembali ke Kupang dan meminta Riwu Ga pindah ke Jakarta setelah peristiwa percobaan pembunuhan di Cikini. Riwu Ga menyatakan tidak bisa, tetapi dia akan ”menjaga” Soekarno dari jauh.

Baru pada tahun 1964 Riwu Ga sempat ke Jakarta untuk membantu Soekarno. Selanjutnya dia kembali bertani di Desa Nunkurus, Kabupaten Kupang, NTT, hingga akhir hayatnya, 17 Agustus 1996. Sepanjang hayatnya, dia tidak pernah bercerita kepada anak, keluarga, dan tetangga tentang perannya dalam kemerdekaan Republik Indonesia.

Petani Riwu Ga, petani Djiauw Kie Siong, kerumunan rakyat kecil di lapangan Rengasdengklok, hingga belasan ribu rakyat di lapangan Ikada, mereka adalah gelombang sejarah kecil yang membentuk sejarah besar revolusi dan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejatinya kemerdekaan adalah untuk dan milik rakyat. Rahayu Republik Indonesia!