Pada pilkada serentak 2015, putusan MK dijadikan solusi atas persoalan timbulnya calon tunggal di daerah dengan petahana kuat. Namun, fenomena pasangan calon tunggal kembali muncul, bahkan lebih banyak jumlahnya.

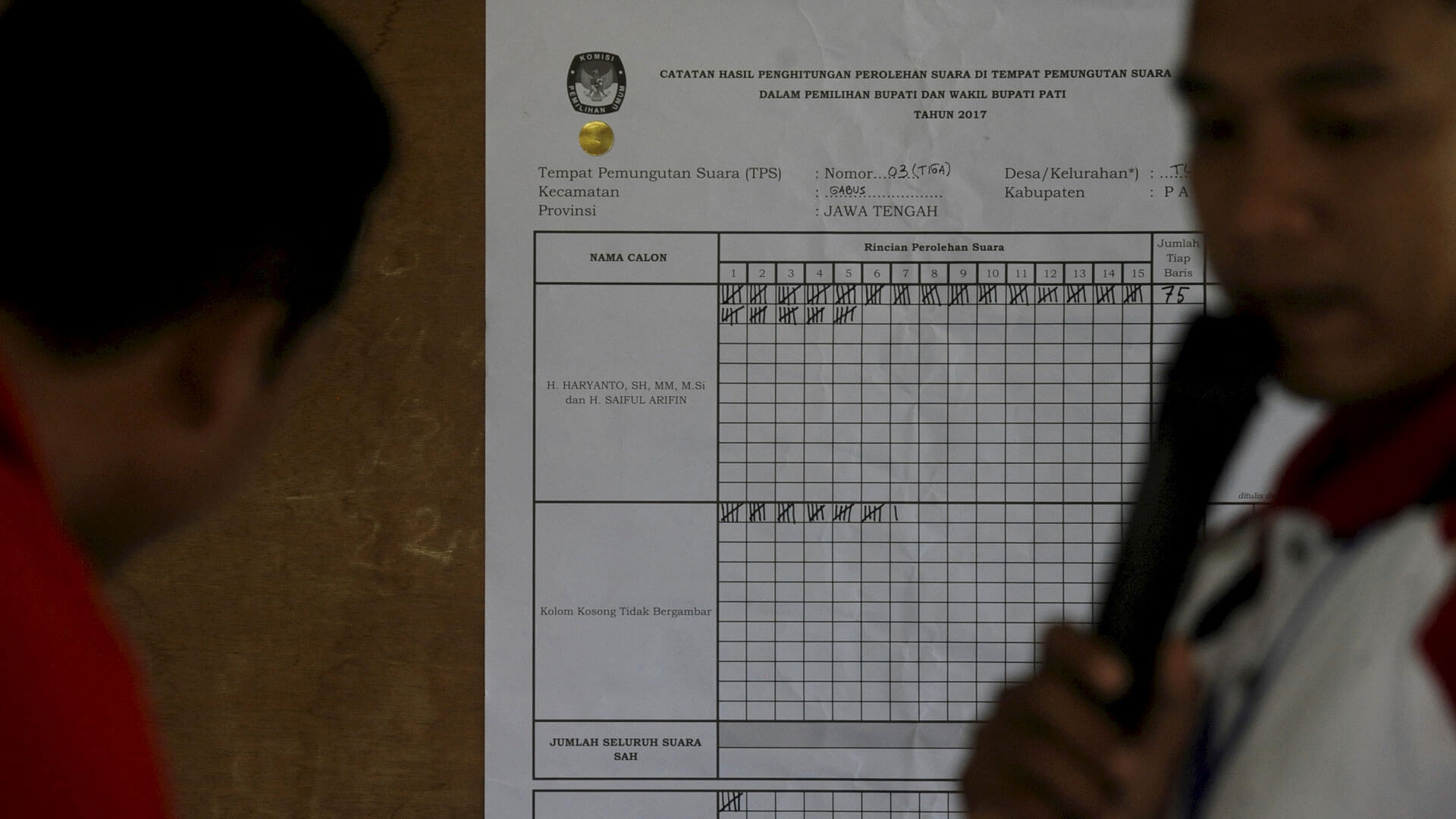

Dari 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017, ada sembilan daerah yang menggelar pilkada dengan satu pasangan calon. Daerah itu ialah Kota Tebing Tinggi (Sumut), Tulang Bawang Barat (Lampung), Pati (Jateng), Landak (Kalbar), Buton (Sultra), Maluku Tengah (Maluku), Kota Jayapura (Papua), serta Tambrau dan Kota Sorong (Papua Barat).

Kemunculan calon tunggal di daerah itu sebagian besar disebabkan adanya petahana yang ”memborong” kursi DPRD sehingga tidak membuka peluang bagi munculnya pasangan calon alternatif. Alhasil, pilkada calon tunggal yang semula dijadikan sebagai solusi justru dimanfaatkan petahana mengamankan kursi dan menjadi masalah bagi demokrasi lokal. Sesuai data KPU, tiap pasangan calon tunggal di sembilan daerah itu mendapat dukungan bervariasi, dari 7 hingga 10 partai politik.

Beberapa pemerhati politik menyoroti sejumlah hal yang menyebabkan munculnya pilkada dengan calon tunggal. Pertama, syarat bagi kandidat perseorangan begitu berat karena dinaikkan dari 3-6,5 persen menjadi 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap pemilihan terdahulu.

Kedua, syarat dukungan dari jalur parpol juga terlalu tinggi, yakni 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah. Selain itu, ketiadaan batas atas persentase koalisi parpol juga disinyalir jadi penyebab terus munculnya pilkada dengan calon tunggal.

Kemunculan calon tunggal di daerah itu sebagian besar disebabkan adanya petahana yang ”memborong” kursi DPRD.

Selain fenomena calon tunggal yang semakin menguat, pilkada serentak 2017 didominasi oleh diskursus Pilkada DKI Jakarta. Pilkada daerah lain seolah-olah ”tertutup” dengan diskursus pilkada di ibu kota negara itu. Salah satu dampak negatif yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta, menurut peneliti politik, ialah menguatnya kapitalisasi politik identitas yang memecah belah masyarakat.

Fenomena yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta itu juga dikhawatirkan berdampak pada pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pilkada 2018 akan berlangsung pada 27 Juni. Para pengamat politik mengaitkan perhelatan demokrasi lokal itu dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Di tengah kondisi itu, muncul kekhawatiran strategi politik yang sama dan dinilai punya dampak terhadap perilaku pemilih, kemudian akan dicoba untuk ”diimpor” dalam konteks pemilihan di daerah lainnya. Pilkada serentak 2018 di 171 daerah kemudian juga masih punya karakteristik yang mirip dengan dua gelombang pilkada sebelumnya. Kekhawatiran terhadap pemanfaatan media sosial untuk ujaran kebencian dan hoaks dalam pemilihan masih tetap ada sehingga menyadarkan pemangku kepentingan untuk mengantisipasinya.

Selain itu, pilkada dengan calon tunggal pada 2018 juga bertambah dibandingkan pilkada serentak 2015 dan 2017. Hingga tahap pendaftaran pasangan calon, sudah ada 12 daerah yang hanya punya satu pasangan calon. Daerah tersebut ialah Padang Lawas Utara (Sumut), Kota Prabumulih (Sumsel), Pasuruan (Jatim), Lebak, Kota dan Kabupaten Tangerang (Banten), Tapin (Kalsel), Minahasa Tenggara (Sulut), Enrekang (Sulsel), Mamasa (Sulbar), serta Puncak dan Jayawijaya (Papua).

Jumlah pasangan calon tunggal ini bisa bertambah setelah penetapan pasangan calon oleh KPU pada 12 Februari. Ini karena dari 35 daerah yang hanya punya dua pasang calon, ada sejumlah daerah yang petahananya memborong kursi partai, sedangkan pasangan calon alternatif yang ”menantang” berasal dari jalur perseorangan. Jika berkas dukungan pasangan calon perseorangan ini setelah diverifikasi oleh KPU di daerah dinyatakan kurang atau tidak memenuhi syarat, pilkada dengan calon tunggal akan bertambah.

Pilkada Serentak:

Pilkada Serentak: