Krisis finansial Asia 1997-1998 atau krisis moneter (krismon) meninggalkan trauma bagi negara-negara terdampak. Krisis berawal dari Thailand (1997) yang tidak berdaya membayar utang luar negeri dan membuat nilai mata uangnya anjlok. Gejolak nilai mata uang memicu krisis serupa di beberapa negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Selanjutnya, peristiwa ini menjadi krisis global setelah dampaknya menghantam Rusia dan Brasil pada 1999 serta Argentina dan Turki pada 2001.

Indonesia menjadi negara yang terdampak paling parah dibanding negara lainnya. Krisis di Indonesia ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Pada 17 Juni 1998, kurs rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta ditutup Rp 16.900 per dollar AS. Padahal, pada Juni 1997, kurs rupiah masih terjaga Rp 2.441 per dollar AS. Dalam setahun, kurs rupiah jatuh 600 persen.

Peristiwa ini menyebabkan sektor ekonomi Indonesia runtuh. Organisasi Buruh Internasional (ILO) kala itu mengingatkan, apabila krisis tidak tertangani, dua dari tiga penduduk Indonesia akan jatuh dalam kondisi sangat miskin. Pernyataan ini seiring turunnya pendapatan per kapita dari 1.155 dollar AS pada 1996 menjadi 610 dollar AS pada 1998.

Angka pengangguran melonjak dan menjadi rekor angka pengangguran tertinggi sejak 1960-an. Sebanyak 20 juta orang atau 20 persen angkatan kerja menganggur. Sebagai perbandingan, pada Agustus 2020 di mana kasus Covid-19 masih terus meningkat, tingkat pengangguran Indonesia sebesar 7,07 persen dengan jumlah 9,77 juta orang.

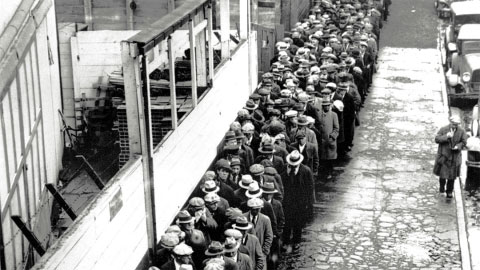

Kompas/Krista Rubidi Riyanto

Akibat krisis moneter 1998, banyak warga kehilangan mata pencaharian atau terkena PHK. Gambar warga tengah antre sembako yang diadakan oleh pedagang di kios-kios Taman Sari Jakarta Pusat.

Krisis juga berdampak pada sosial politik Indonesia yang berujung berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden.

Transisi politik ini dapat menstabilkan situasi politik sehingga berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dapat diterapkan. Bank Indonesia memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga SBI untuk menghadapi hiperinflasi. Pengetatan ini membuat ekonomi mulai terkendali. Kurs rupiah kembali naik dari Rp 16.900 pada 18 Juni 1998 menjadi Rp 7.000-Rp8.000 per dollar AS pada Oktober-November 1998. Tahun selanjutnya, inflasi berhasil ditahan menjadi 2 persen setelah pada 1998 melonjak menjadi 77,6 persen.

Pada cakupan yang lebih sempit, keberadaan UMKM cukup menyelamatkan perekonomian masyarakat. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian rakyat yang menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Setelah krisis, jumlah UMKM semakin meningkat, serapan tenaga kerja pada sektor inipun lebih besar dibanding usaha besar.

Program bantuan dan pinjaman luar negeri juga dapat dilaksanakan. Sebelumnya, pada 31 Oktober 1997, IMF mengumumkan paket bantuan multilateral 23 miliar dollar AS yang menyertakan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk membantu menstabilkan sistem keuangan Indonesia.

Kompas/Riza Fathoni

Produksi vas dari kerang di kawasan Teluk Pucung, Bekasi, Sabtu (17/10/2009). Produk seluruhnya untuk ekspor ke Eropa, Amerika dan Asia. Setahun pascakrisis ekonomi, pesanan eskpor yang menurun drastis mulai bergairah.

Pemulihan ekonomi pasca krisis membuahkan peningkatkan perekonomian meskipun butuh waktu cukup lama hingga 10 tahun untuk mengembalikan perekonomian seperti saat sebelum krisis.

Indikator pemulihan ini diamati melalui pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 6 persen sebelum krisis. Saat krisis, pertumbuhannya turun menjadi minus 3 persen. Baru pada 2012, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 6,1 persen.